○問ふて云はく、「かねて聞き持ちたる物語に、江戸浜町なる或人の下僕が、

異人に誘はれて、二年ばかりも帰らざりしが、帰りて後の物語に、源為朝、

義経などに逢ひたるよし語れると聞きたり。其の方かゝる人々、また外にも

古き人々に逢はざりしか」

寅吉云はく、「我は然る古き代の人々に逢ひたる事なし。然れど師の物語には、義経なども今に居らるゝ由は聞きたり」

○問ふて云はく、「常陸国阿波大杉大明神をば、俗には義経に従ひたる常陸

坊海尊なりと云ひ、此の人今も存世して、仙人となり居るよし、会津風土記

といふ物にも見えたり。彼の境にて此の説は聞かざりしか」

寅吉云はく、「大杉大明神は、鷲の天狗に化したるを祭れる由は聞きたれど、常陸坊といふ事は聞かず」

○問ふて云はく、「弘法大師は今も存世にて、四国を始め諸国を廻る由にて、

彼此(ここかしこ)にて此の僧の所為と覚しき事どもの有るを聞きたり。彼の境に

て其の事は聞かざりしか」

寅吉云はく、「弘法大師の然る事ありと云ふことは、未だかつて聞かず。「弘法始めて天狐を使ふ」ただ天狗に成りたりと云ふことは聞きたり」

○問ふて云はく、「小田原最上(乗)寺の道了権現、秋葉山の三尺坊、妙義

山の法性房などに師の交はらるゝ事はなきか」

寅吉云はく、「此等は真の天狗たちにて、専らと仏道を崇むる方なれば、吾が師などとは志願の異なる故か、交はること無ければ、委(くわ)しき事は聞き及ばず」

○問ふて云はく、「□□□□と云ふ書に云々と見えたり。かゝる事は聞き及

ばずや。また狐を使ふ者も世に多く有りと聞こゆるが、如何にして使ふか聞

き及ばずや」

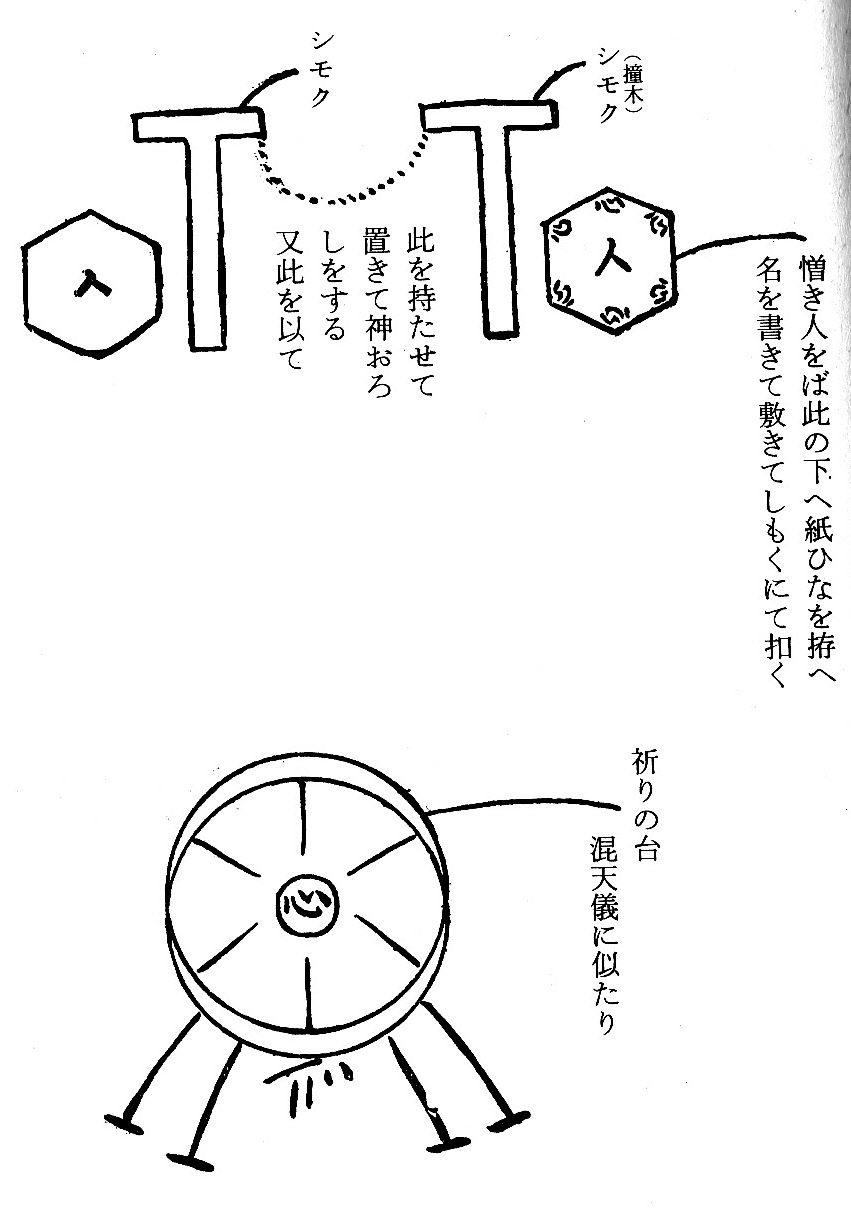

寅吉云はく、「狐が人の首を戴きて北斗を拝して、後に妖術を得ると云ふ事は、書物に有りても信じがたし。狐や狸、猫などの妖をなす事は、皆其の物の天性なり。北斗を拝するには依るべからず。さて狐を使ふには、まづ狐を見立て願を起こし、鼠を胡麻の油揚げにして、我に使(仕)へば折々此れを与へむと約して使ふ由なり。大凡かゝる邪法どもは、仏道にて種々の物を使ひて、法を行ふに傚(なら)ひて、後世に為(し)始めたる事なりと聞きたり。凡てかゝる悪法を知りつゝ、利欲の為に行ふ者は、神の大(いた)く悪み給ふ故に、末終(おわり)に宜(よ)からず。たまたま此の世の刑を免かるゝも、死後には妖魔の部属と成りて、永く神明の罰を受け、また然る邪法を行ふと知らずして、其の修法を受け用ひたる人さへに、妖魔の糸にかゝれる罪は蒙る事なり。然れば『法は行ふ人も、よく択びて正法を行ひ、受くる人も、よく其の法者を糺(ただ)して、受くべき物ぞ』と、師の語るなり。我が咒禁祈祷を好まざるも是の故なり。然るは我文盲にて其の択び未だ委しからず。邪法より出でたるわざの交れるを、知らず行ひて我も人も罪犯さむ人の空恐ろしくてなり」

○問ふて云はく、「世に狐の人にとりつくと云ふこと幾等もあり。忽ちにお

とす手段は有るまじきか」

寅吉云はく、「我慢の人か、心の虚(うつろ)なる人がとり付かれ、化さるゝなり。正しく心の立ちたる人には、つくこと能はず。また化されもせぬなり。我も或時師の命にて、里に出でたりしに、とある稲荷の前を通りしかば、忽ちに夜となり一筋の道を幾筋にも見せて、迷はさむと為ける故に、これ狐の所為(しわざ)と心づきて、稲荷の社に向かひ、『稲荷馬鹿を為るな』と、大きな声して叱りたれば、元の如く昼になり、道も一筋に成りたる事あり。一体狐に限らず、人も人を化し、人が人にもつき、其の外の物も化しもすれば、つく事も有るが、狐は中に卓(すぐ)れたり。さて狐に五種あり。翼ありて空をかける狐あり、此を天狐と云ふ。これ天狗の類ひなり。白狐、おほさき、くだ、野狐なり。天狐のつきたるは落しがたき物なり。或時天狐のつきたるを、野狐のつきたると心得て、恥かきたる事あり。読みと読む咒文を吾が声より先に読みて、其の術尽きたる故に、人々笑ひしかば、口惜しくて中臣祓詞(なかとみのはらえごと)をこゝかしこと飛違へて読みたれば、天狐それに困りて落ちたる事あり。また野狐白狐にも、此方のいふ事を早く悟りて、云ふこと有るには困るものなり。然る時は狐のまごつく事を考へて行ふべし。凡て何狐によらず、始めより、りきみ心を止めて平和に狐と心易く、実意をもて交はる心になりて、理詰めにするが宜しきなり。此方の云ふ如く、声を揚げても形を現はしても去る物なり。また狐を欺きて陶(とくり)などに封じ入れて落す事もあり。さて狐の人につくは、体をば其の穴に置きて、魂をのみ人体に入るゝなれど、一昼夜に三度づつは、其の体を隠したる所に通はねば、体腐る故に人体を出づるなり。其の時は、つかれたる人、聊(いささ)か正気になる物なり。此の時を見て防ぎの祈祷を行ふも宜しきなり」

○問ふて云はく、「山住居の時に、何ぞ恐ろしき物を見たる事は無かりしか」

寅吉云はく、「恐ろしき物と云ふは妖魔なり。人の透き間を伺ひて、其の道に引入れるから、此れほどに恐ろしき物はなし。此の外には然しも恐るべき物もなきが、或時一人山奥を行きけるに、足元より団子ほどの白き光り物現はれて、目前を横にひらひらと飛びたるが、漸々に大きく成りて、能く見れば人のやうにも見え、鬼の様にも見えて、見定めがたく消えたり現はれたりする故に、気味わろくて、土にうづくまり額の所にて十字を切りたれば、暫くして消えたる事あり。狐狸などの所為なるべし。又困りたる事は□□にとり付かれたる時なり。月夜の事なるが、師の命を受けて山道を通れるに、月の光に見れば、向ふより風呂敷ほどの物ひらひらと飛び来ると見えしが、向ふ二三間と見る程に、素早く、ついと飛び来て顔に掛からむと為る故に、急ぎ両手を顔にあてたるに、其の上に取付きて、頭を悉く覆ひたり。鼬ほどの物にて鰭あるが、風呂敷の如くにて節々に爪ありて、しがみ付き、堅くしめ付けて鼻息を止めむとす。幸いに両手を顔にあてたる上に取付きたる故に、其の手をうかして引放して打付けたれば、難なく打殺したり。我は引放さむと為るを、放れじと堅くとり付きたるを、無体に放ちたる故に、彼の爪にて頭より顔のあたりまで引かゝれたり。彼(あ)れは何と云ふ物ならむ、甚(いと)憎き物なり」

○と云ふ故に、「其は俗に鼯鼠(のぶすま)といふ物にて、漢名は□□と云ふ物

ぞ」とて、兼ねて蔵したる図を出して見せたれば、誠に此の物にて有りしと云

へりき。○「また何ぞ危(あや)ふく恐ろしき目に逢ひたる事は無かりしか」と

問へば、

寅吉云はく、「危ふくて恐怖(おそろ)しかりし事は、或時いづこか知らず、二十丈も有らむと見ゆる、岩山の聳えたる峰の上より二丈ばかり下の所に、舌を出したる如き岩の滑らかなるが、二尺計り指し出でたる上に、暮頃(くれごろ)に連れ行きて捨て帰らむとす。置かれじと泣き叫び抓(つか)み付きたれど、引放して捨て行きたる故に、詮方なく、また少し岩の指し出でたるに取付きて下を見れば、巖石植ゑ立ちたるが如くにて、目くるめき総身びくびくとして、身を動かせば下に堕ちて微塵になる故に、かく苦しき目を見むよりは、いつそ態(わざ)と落ちて死なむなども思ひしかど、いつまでも斯くては置かじ、やうある事なるべし、明日の昼まで待ちて、迎ひに来たらずば、其の時に兎も角も成らむと、心をすゑて取付きたる手を放たず、目を閉ぢて夜中伊勢大神宮を念じて在りけるに、夜明けたれば迎ひに来て連帰りたり。是の時ほど危ふく恐ろしかりし事は無きなり。又或時日光山の奥山に捨てられしに、狼に追はれて、命を限りと逃げて木に上り、頻りに九字十字を切りたれど、狼は少しも恐れず退かず、牙をかみ出して、木元に来たり我を瞋(にら)みて、夜中その根を掘りて在る故に、遂には掘抜かれなむと、心ならず上り居たるに、掘終らざるに夜明けたりしかば、狼は去りたり。是の時も誠に危ふかりしなり。折々かく捨てられたるには、困れる事度々なり」

○問ふて云はく、「其の後は捨てられたる事も無かりしか」

寅吉云はく、「なほ此の後も度々捨てられたり。或時妙義の奥なる、小西山中とて、米なく芋ばかり食らふ所に捨てられけるに、其の辺の田舎の家数いと少なく、まばらなる所に迷ひ出でて、其の所の中にも大家と見ゆるに入りて、一宿を頼みて宿りたるに、相応の身上と見えて、男女十四五人も有りけり。我をば傍らの一間に寝さしめて、次の間には亭主を始め家内の者ども休み、台所には男ども寝たり。然るに夜更けて押込みとおぼしく、抜刀を持ちたる男どもの恐ろしげなるが、六七人ばかり入りて、庭なる竈の前に火を燃やし、長火箸を二本わたして、茶椀を四つ五つ其の上に置きて赤く焼き、私語(ささや)き相ひて既に盗みせむと為るに、家内の者ども熟(よ)く寝入りて知る者なき故に、たまりかねて、そつと起きて抜足して、亭主が寝たる枕元に至り、耳に口をよせ、神をこめて『盗人入りたり起きたまへ』と、三声計り云ひければ、亭主むくとおどり起きて、盗人どもを見つけ、大音上げて『男ども起きよ盗人入りたり』と叫びければ、家内の者ども一度にどつと驚き覚めたる故に、叶はじとや思ひけむ、盗人ども皆逃げ去りたり。亭主悦びて我を誉め馳走したりき。斯くて門口に出でて見れば、五ヵ所ばかりに屎をまりて、草履を上に伏せて有りけり。後に此の事を師に尋ねしかば、『其は盗人の窃(ぬす)みに入らむと為るに、人を覚めざらしむる邪法なり。入りて火を熾(も)やし茶椀を焼きたるは、弥々(いよいよ)家内をさがさむと為る時に、又それに屎をまりて煮立つれば、其の不浄の臭気、家内にみち汚れて、守護の神々悉く避(さ)り給ふ故に、家内の者の目覚むることなし。其の間に物取らむとする法なり。凡て神は穢れを悪(きら)ひて去り給へば、此の旨を世人によく示したきものぞ』と言はれたり。「水中の穴に入りたること」

○右の如く時々所々に捨てられたる物語せし時に、己れ傍らの人々に、「此は

俗にも愛しき子に旅をさせよと云ふ事の如く、師は思ふ旨ありて、寅吉が才量

の程を試し、又は種(々)人ある事どもを見せむ為に、捨てたるなるべし。人の

師となり親となりては、子は覚らねど、態と辛き目見せなど、然る心ばえは為

るものなり。此れも子や弟子を見立つる一術にて、神代に須佐之男の大神の、

大国主の神に、くさぐさ辛き目見せ給へるも、此の心ばえなり。思ふに師は態

と情なき状に捨てつゝも、形を隠し付添ひ見立てゝぞ有りけむ」と云へば、

寅吉云はく、「然云ふによりて、今思ひ出づれば、其の捨てられたるは、空行の時なりしかば、履物もはかざりしに、足に少しも土つかず、土より二寸ばかり上を歩む心地しけり。其の時は甚(いと)奇なる事ぞとは思ひしかど、捨てられたる事の悲しく恨めしくて在りつるに、御考に依りて思へば、師は態と捨てつゝも、蔭身に添ひて守護しつること今思ひ知られたり」

と涙ぐみて師恩の辱(かたじけな)きよしを感じけり。○是れより後に、「神前に

奉る水を井戸より汲み来たれ」と寅吉に命じたるに、服物の袂に手を入れて、

手桶を持ち来たりし故に、叱りて「神に奉る物を、然る礼なき事を為ると云ふこ

とやは有る。改めて再び汲み来たれ」と云ひければ、慨畏(かしこま)りてまた汲

み来たれり。其を神に奉り竟(おわ)りて後に云ひけらくは、「先に袂をかけて

水を汲み来たれるを、改めて汲みしめたる事は、袂の塵の水に入りたるにも非

ざれど、汝常に今教へたる事を即時に忘れ、また神事を行ふ状をも見るに、□

□す仕り状(ざま)なる事多かれば、改めて汲ましめたるなり。汝が師の神に仕

ふる状を語るを聞けば、いと厳に祗(つつし)まるゝと思はるゝに、汝は何とて

其の行ひを習はざるぞ。また常に然る悪しきいたづら態(わざ)は勿為(なんす)

れぞ。山に居たる時と違ひて此の間に居ては、少しは此の世の礼も知らずては

叶はざる物ぞ。常の性(さが)も荒魂(あらみたま)のすさびのみにて噪(さわ)が

しければ、今少し心を静めよと教ふるをも、何とて用ひざるぞ。汝に於ては、

先には思ふ旨ありて、決めて此の世の事は教へず、気儘にして叱るまじとは

思ひしかど、此の頃は、また思ふよし有りて、杉山老翁に遥かに告げて、少

(いささ)かは教ふる事となりぬ。汝が怜悧なるに合せては、我が教へを忽ち

に忘るゝこと心得がたし。山にて師の教へをも、しか用ひざりしか。教へ言

を聞かずても、師は叱られざりしか。又山にて有りし事どもは、甚(いと)よ

く覚えて居るに合せては、我が為すこと言ふことを、かつて覚えざるも甚奇

(あや)しき事なり」と言ひしかば、

寅吉甚(いた)く恥入りて云はく、「誠に尤もなる御言葉にはべり。我が性質元より噪がしく、山にても師の教へ言を守らず、叱られたること、今数へ難し。然るをりは、尻へたを綱にてうち、唾をしかけ、彼此(あちこち)に捨てらるゝも、教へ言を聞かざりし時の事なり。或は事も無きに、夜遠くの山へ遣はして、印を立てゝ帰らしめ、又は工夫に能はざる種々の難事を命じ、など為らるゝなり。夫故(それゆえ)恐ろしくて、師の教へをば能く守りしかど、先生の教へは水を再び汲ましめ給へるなどは、師の教へ方に似たれど、常にいと惜しみ愛しみ給ふ故に、其の教へを守らじとは思はねど、忽ちに忘れて長老(大人・おとな)しからず、徒(いたずら)の態(わざ)をも致し侍るなり」

○問ふて云はく、「師の叱り仕置きしたる事どもの、大凡なりとも語り聞かせ

よ」

寅吉云はく、「我いと幼かりし時、立木に寄り居て著物の袂を握り、嚙み切る癖ありしを、直せと教へらるゝを、忘れては嚙み切りたりしかば、いつの間にやらむ、蕃椒(とうがらし)をしたゝか付け置きたり。此を知らず、例の如く嚙みしかば、堪へがたく辛くて、こりたる事あり。又雪隠に行きて鼻唄など謡ひて長居する癖ありしを、制せられしかど用ひざりしかば、或とき穴より爪長く、毛の生えたる化物の手の如き物を出して、尻を撫でたる故に、胆を潰して其の後は雪隠に行く事恐ろしくて、長居を止めたり。其の当分は誠の化物と思ひしかど、後に思へば、此れも仕置きにて有りしなり。また左司馬が我を彼此(かれこれ)と世話やき叱るを、いらざる事に師の真似していぢめる如く思ひて、腹立たしく、『何ぞ彼が過失の有れかし。師に告げて叱らせむ』と待ち居たるに、田に水かくる車を、徒(いたずら)にはづし来たれる事ありしかば、此を師に告げたりしに、我が言を聞かざる状にて、『汝車をはづし来たれるとか、人の難儀を為すこと以ての外なる不埒なり』と、叱らるゝ故に、『我には非ず、左司馬なり』と云ひしかど、聞き入れず。『左司馬は長(おとな)しくて然る徒(いたずら)する者に非ず。汝にこそ有らめ』とて、左司馬が長(おとな)しき由をしたゝかに誉めて、『我が悪事を人の事にして、我に告げたる憎き奴なり封じ置け』と、左司馬に云ひつけて、筥の様なる中に入れて一日計り置かれたる事あり。此は後にも決して、人の事を云ひ付けさせまじき為の仕置きと心得て、其の後はかつて告げ言はせざりしなり。師は常は柔和なれど、怒りて叱らるゝ時は、額に赤き竪筋二三本立て、実に恐ろしき面ざしと成らるゝなり。また師の見ざる所に、密(ひそ)かに徒態(いたずらわざ)して居るを、何処よりか手を伸ばして、背中などをしたゝかに打たるゝ事あり。振り返りて見れど、形は見えず。夫故に知らぬ所にても、めつたにわる態は出来ざるなり。また徒(いたずら)、過失など為る時に、側へ立ち来て『憎き奴なりこちへ来たれ』とて、痛く耳をとりて引き行かれし事も度々なり。また太さ指ほどなる細引を手ぐり持ちて、尻をまくりて撃たるゝ事あり。いつも打たるゝは大かた尻なり。またつめらるゝ事もあり。また尻をまくりたるまゝに、唾をしかけらるゝ事も度々なり。また塩を嚙みて其の唾をもしかけられたり。尻に唾をしかけられたるは、実にわろき物なるが、塩の唾は塩しみねばり痛みて、是れほど困る事はなきなり。また『我が前に座し居れ』とて、一日も居(す)ゑ置き、少(いささ)か身を動かしも為(す)れば甚く叱り、又は台の様なる物にのせて、左手に茶椀に水の入りたるを捧げ持たしめ、右手に線香に火をつけて持たしめ、其の線香の消ゆるまで置くことあり。或時に手に持ちたる下の所を、親指にて、そと折りて早く消したりしかば、師は疾く其の事を知りて『憎き奴なり。汝線香の末を折りたれば、其の過怠に今一本持つべし』とて、却りて長く苦しみたる事あり。大抵この仕置きどもに、何の過ちあるは何のわざ、いかなる徒(いたずら)には何の仕置きと云ふ定りある事なり。又師を二度だましたる事あり。『雉子を焼きて持ち来たれ』と云はれしを、忘れて鳩を焼きて出だせれば、『雉子か』と問はれし故に、前に雉子をと云はれしを、鳩を焼きたれば叱られむ事を恐れて、「机にのせられたる事」とりあへず、『ハイ』と云ひしかば、其の時師は考へ事を為て、其の事に心を、おもむけ居られし故か、何とも云はず、鳩を食はれたり。また或時『手水を取置け』と言はれしを、忘れて居たりしに、『いかに手水は取れるか』と云はれし故に、思ひ出でて、『ハイ』といらへ、そつと立ちて汲置きたるに、何とも云はれざりしなり。師をあざむきたるは、是の二度なり。又工夫に能はざる様なる、種々の難題を云ひ付けて、試さるゝ事あり。『能はず』と云へば、したゝかに折檻せらるゝ故に、止む事を得ず、念じて工夫するに、為得たる事も度々あり」

○問ふて云はく、「師の命ぜられたる難題の事どもは、いか様の事にて有りし

ぞ」

寅吉云はく、「まづ粟一合、赤小豆一升などの数をかぞへ置きて、線香の一本煙る間に、其の粒数を数へよと云ひ、また長き葦を、十間余りの簾にあみて、葦を一本も潰さず、末より末へ渡り越せと云ひ、或は疊百畳ばかり敷くべき、広く高き家の屋根裡(裏)に、蠅の一面に取付きて在るを、それに届く長き物は用ひず、追落せと云ひ、又は神前に厳しく結び下げたる大鈴を、音をさせず取り来たれと云ひ、或は千畳敷きも有らむと覚ゆる、板の間の磨き立てたるを、足跡を少しも付けず、ふくべしと云ひ、又は太き綱の中間に、節を抜きたる竹の筒の、一尺計りある、あまたを通して、高みより高みへ張渡して、何としてなりとも、此れを向ふへ越し行けと云ひ、或は夜になりて、遠くの野原へ豆四合ばかり蒔かしめ、帰り来れば、また其の豆を拾ひ来たれと云ふ。大抵此くの如き難題にて有りしが、度々の事なれば、今逐一には思ひ出でず。

○問ふて云はく、「其の事どもを、師命の如く皆為(し)たりしか。いかに」

寅吉云はく、「奇(あや)しくも、其の時々分別の出で来たりて、此等の難題どもは、皆師命の如く行ひたりき。粟を数へたるは、まづ平らなる板に透き間なくならし置きて、一尺ばかりの絹糸を両手に引張り、口になめわたして粟をつけ、一度その数をかぞへ、幾度となく粟の有りたけ右の如くして、其の数を云ひしかば、師の数へたると大略合ひたり。赤豆をば平瓦に、赤小豆粒ほどの小穴を百あけて、其れにてすくひ数へたれば、暫時に一粒も違へず知りたり。葦簾をば、板の四角に細釘四本打ちたる木履を作り、それをはきて透き間に蹈み入れつゝ渡りぬ。屋根裡(裏)一面に付きたる蠅をば、大なる団扇を以て扇ぎ立つれど一つも飛び落ちず。糊にて粘りつきたる如く思はれし故に、竹もて水はじきを拵(こしら)へて、弾(はじ)きけるに、難なく皆落ちたり。能く見れば蠅と見えしは、紫蘇(しそ)の実にて有りしなり。鈴を取り下ろす事は、色々に為て見たれど、鳴らぬやうには下ろし兼ねしかば、深く考へて桶に水を汲みて台に上り、桶の水に鈴を浸して紐を解きたるに、少しも鳴らず取り下ろしたり。千畳敷きの板の間をば、板一枚づつ後去りに、ふきたりしかば、足蹈一つも付かざりしなり。太綱は歩み渡らむと為れば、中間に通したる管廻りて忽ちに落つる故に、是は手と足とを篙(さお)に搦みて、下方に下り渡りしなり。夜に野原へ豆を蒔きに行きたりし時は、既に抓(つま)みて蒔かむと為けるに、不思議なるかな、何処よりともなく、『其の豆は蒔く事勿れ、其処(そこ)に埋めて帰れ』と云ふ声聞こえし故に、然(さ)こそ有らむと思ひて、穴を掘りて埋め帰りしに、暫時して『彼の豆を一粒も残らず、拾ひ集めて帰れ』と言はれし故に、更に行きて埋めたる豆を掘り出し持ち帰りしかば、師は首をひねりて、『先に蒔きて帰りしか』と問はるゝ故に、『蒔きて帰りしを拾ひ集めて帰れるなり』と云ひしかば、合点行かざる顔付きせられしなり。野原に声をかけしは、師かと思ふに、更に拾ひ集めに遣はしたるを思へば、師には非ず。師の合点行かざる顔付きせられしは、決して拾ひ得まじき豆を、拾ひ来たれるを奇しみたるが如し。然れば声をかけたるは、何人なりけむ。若しくは大難題なりし故に、産土神(うぶすなのかみ)の誨(おし)へ給へるにや。此の事今に心得がたし」

○問ふて云はく、「摂津国大坂に何某と云へる者、俗謡を唄ふ声いと美しかり

しが、或時途中に異人にあひて、『其の方の声を三十日借りたし。許し給はむ

や』と云ふ。彼の男何心なく諾したるが、其の翌日より声潰れて謡はれず。然

れど異人に借りられたる故とは心付かず。産土住吉神に祈らむ、と思ひて出づ

る途の向ふより、彼の異人来たり相ひて、『汝は頼み甲斐なき物かな。此のほ

ど我に声を借したるに非ずや。然るにわづか三十日の日を待ちあへずて、住吉

神に祈らむとは、甚(いと)憎き事なり。汝その事を神に祈らば我決はめて御尤

(おとがめ)を蒙むる事なり。然れば我も汝を只には置かじ。いかで三十日の事

なれば、約束の如く借し給へ。然も有らば声を返す時によき咒禁法を伝ふべ

し』と云ふにぞ、其の男いと恐ろしく思ひて、慥かに 諾(うべな)ひて別れけ

るが、三十日が程、声潰れて在りしが、彼の異人来たりて、『今日より汝が声

を返すなり。約束の咒禁法を授くべし』とて伝へたるが、何の病にも能く験

(しるし)ありて行はれ、後に謡曲をやめて、此の事のみにて安らかに世を送り

けるとぞ。「松村平作にきけり」また上総国の東金と云ふ所に、孫兵衛とて筥(はこ)

さす事を業と為る者あり。「孫兵衛ことは五十嵐にやれり」其の職いと下手なりしが、

或時異人来たりて、『汝が耳と口とを三年ばかり貸したまへ』と云ふに、孫

兵衛も何の心なく諾ひけるが、其の日より痴(あほう)の如く、あまつさへに、

啞となりたり。人々然る事ありしとは知らず、『忽ちに啞となれるは不測なる

事ぞ』など云ひ相へりしが、斯くて三年ばかり過ぎて、彼の異人来たりて遠く

より孫兵衛を招くに、痴の如くなる故に立つこと遅かりしかば、後ろへひらり

と来て、手の平にて、背中をしたゝかに打ちたり。孫兵衛それに驚き、性(正・

しょう)つきたる心地して、近よれば、『今日より汝に借りたる、耳と口とを返

すなり。受取るべし』と云ふ時に、はや耳聞こえ口に物言ふ事も出来たり。斯

くて彼の異人云はく、『此の悦びに、其の方の生涯を安らかに送るべく、我守

らむ』といひて去りたりき。人々は始めよりの事を知らねば、『忽ちに啞とな

れるは、何ぞ神の罰にや有らむ』など云ひて在りしが、啞直りて後に、孫兵衛

この始末を語れるに、人々始めて驚きける。さて彼の異人に打たれたる、大き

なる手の跡、後まで黒くなりて有りけり。異人の言に『生涯を安く送るべく守

らむ』と云へれば、決はめて指物のわざ上手に成るべし』など、人も思へるに、

此の業はますます下手に成りて、誰も誂(あつら)ふ者も無くなりけるに、孫兵

衛いかに思ひけるか、成田不動の前町に蕎麦店を出しけるに、殊の外に流行り

て今に繁昌なりと、孫兵衛を知りたる者の物語なり。人の声また耳口などを自

在に借りると云ふことも、成る物なるか」

寅吉云はく、「まづ神の自由に坐しまして、人形を人間の使ふ如く、人を自在に為給ふことは申すに及ばず、山人天狗なども、神に近き物ゆゑに、然る自在の働きをなすこと、珍しと為るにも足らず」

○屋代翁寅吉に謂はれけらく、「去年□月の事なるが、淡路国なる鴈金(かりが

ね)屋何某と云ふ者、かねて金毘羅を信仰の者なりしが、金子(きんす)許多(そ

こばく)懐(ふところ)にして、男ども五六人と舟に乗りて、大坂に渡らむと漕出

だしけるに、海中にて彼の男ども主人を殺して、金子を奪はむと謀り、主人を

縛りからげて、碇をつけて海に沈めたり。然るに其の沈められし刻を違へず、

我が家の奥間に、碇を付けられたる儘にて帰されたり。家内の者見て大きに驚

き、其の由を問ふに、主人性(正)を失ひたる如くにて、『此(ここ)は何処ぞ』

といふ。家内の者ども、『此は其の住居なれば、心を静め給へ』と色々介抱し

けるに、暫くありて性つきて、右の由を語り、『その沈めらるゝ時に、一心に

金毘羅を念じて在りしかば、其の後の事は知らず。正に彼の神の救ひ給へるな

り』と感涙を流し、辱(かたじけな)がりて其の由を訴へしかば、彼の男どもを皆

捕へられたるに、奪はれたる金子は少しも失はず有りしとぞ。此は如何にして

家に帰り居たるならむと思ふぞ」と謂はれしかば、

寅吉云はく、「それは神の恵みにて、その沈めに掛けらるゝ時に、船を潮と共に大空に引上げて、主人は家に帰し、船をば元の如く、海に返し賜へるにや。神の御所為(みしわざ)には然(さ)る事も有るものにて侍り」

○爰(ここ)に屋代翁手を拍ちて、「実に然も有るべし」とて、竜宮船といふ書

に記せる、空中を船の行きたる物語をせられしかば、寅吉も「実(げ)にも」と

感じたり。また倉橋勝尚ぬしの物語に、小石川戸崎町なる、石屋の長左衛門と

云ふ者の弟子、丑之介といふ者の事につきて、象頭山の大神と、其の氏神氷川

の大神と、御問答の事あり。(こは玉襷に委しく記せり。)又或童子の、異人に誘は

れたるが有りしかば、両親血の涙を流して、氏神に祈りけるに、四五日ありて

帰り来たれるが、語りけるは、「伴はれたる処は、何処の山とも知らざるが、

異人多く居て、剣術など稽古して在りしが、折々は酒呑みかはす事もありて、

其の盃を遠く谷を隔てたる山の頂などに投げて、『今取来たれ』と云ふ故に、

『いかで我かの山に上りて取得む』と辞(ことわ)らむに、怒りて谷底におし落

したると思ふと、何の事もなく、やがて其の峰に至り、盃をとりて異人の前に

至る。凡てかゝる状に役(つか)はれたるが、昨日の言に、汝が産土神、ねむご

ろに汝を返すべき由を云はるゝ故に、留めがたしとて帰されたり」と、語れる

事あり。(此は今井秀文が、或やごと無き侯の、語られしを聞きて予に語れり。)また備後国の

稲生(いのう)平太郎が許に来たれる、山本(さんもと)五郎左衛門と云ふ物怪と、

平太郎が応対せし時に、産土神と見えて、冠装束厳かなりける神の、半身を現

はし、平太郎に添ひて挨拶せられたるを思へば、平太郎が物怪に卒(つ)れられ

ざりしも、氏神の守護ありし故と思はれ、また前に云へる、声を借られたる男

の、住吉神に祈らむとせしを、異人恐れ、野山又兵衛が子の多四郎を誘ひたる、

異人の首領の、又兵衛が神に祈れるを恐れて、多四郎を返したるなどを思ふに、

山人天狗の誘ひたるも、産土神の御言は違ふこと能はず。また物怪の類も、氏

神の守護ある人には、禍ひを為すこと能はざる物と見えたり。思ひ当る事はな

きか」

寅吉云はく、「実に御説の如く、山人にまれ、天狗にまれ、何にもあれ、産土神の加護ありて、返せと宣ふには、其の言を違背すること叶はぬ物なり。伴はれたる後にて、親などの丹誠を拔(祓・はら)むで神に祈る時は、彼の境の事を仕損なひ、殊によりては痴(あほう)の如くなりて返さるゝ事あり。それ故に我が彼の境に誘はれたる時に、返(かえ)す返す此の事を親に告ぐること勿れと、師は誡められ、我も痴になるが否(嫌)さに、今まで人に語らざりしなり」

○案ずるに、氏神の事は古史伝また玉襷などにも委しく記せる如く、人々一日

片時も其の恩頼(みたまのふゆ)を忘るまじき物なるに、世人然しも思はず、外の

神々と仏とを信仰して、此の旨を思はざるは如何にぞや。古今著聞集に、「藤

原重澄若かりける時、兵衛尉にならむとて、稲荷の氏子と有りながら、加茂に

仕へ奉りて、土屋(つちのや)を造進したりけり。厳重の成功にて、社家推挙し

ければ外(はず)るべきやうも無かりけるに、度々の除目(じもく)に漏れにけり。

重澄社の師なりける者に申し付けて、除目の夜祈請させける間に、まどろみた

る夢に、稲荷より御使に参りたる者あり。人出あひて是れを聞くに、彼の御使

の申しけるは、『重澄が所望殊更に任ぜらるべからず。我が膝元にて生まれな

がら、我を忘れたる者なり』と申しければ、申しつぎの、大明神に申し入るゝ

由にて、度々御問答ありけり。『さらば此の度ばかり成されずして、思ひ知ら

せて、後の度の除目になさるべし』と申しければ、御使帰りぬ。師驚きて、急

ぎ重澄が許へ行きて、此の由を語りて驚き奇しむ程に、其の夜の除目には外れ

にけり。此の夢の誠を知らむが為に、稲荷へ参りて、次の度の除目には申しも

出ださざりけれども、相違なく成されにけり」と見え、また「仁安三年四月二

十一日、吉田祭にて有りけるに、伊予守信隆朝臣氏人ながら、神事(じんじ)も

為(せ)で仁王講を行ひけるに、御あかしの火障子に燃え付きて、其の夜やけに

けり。大炊御門室町なり。其の隣は民部卿光忠卿の家なり。神事にて侍りけれ

ば、火移らざりけり。恐るべき事にや」と見え、上杉六郎篤興が物語に、「越

後国蒲原(かんばら)郡保内と云ふ所の河にて、夏のころ、人々水浴びて有りけ

る中に、一人の男河童に引かれむと為(し)けり。其の人声を上げて、『我は

今河童に引かるゝを、人々助け給へ』と頻(しき)りに呼ばれど、恐れて誰も

寄りつく者なく、皆逃上りけり。彼の男は足を引かれて漸々に深みに入るに、

水ねばりて手足働かれず、既に河童の穴に引入らるべく、危ふかりしかば、一

心に氏神八幡宮を念じけるに、何処ともなく空中より、『其の水にかぢ(齧)り

付くべし』といふ声、二声ばかり聞こえしかば、其の如くしけるに、水のねば

り止み、身も軽く成りて渚に游(およ)ぎ帰りぬ。いと不測なる事なり」と語り

ければ、寅吉きゝて、予に「蓑虫と云ふ物を知り給へるか」と問ふ故、「そは

木に取りつき、ちりを集めて蓑の如き巣を作りてある虫なり」と云へば、

寅吉云はく、「木に付く蓑虫には非ず。別に蓑虫と称する事あり。其は山中に有る事にて、我しばしば取付かれたり。其の状何の故ともなく、身より青き光り、蓑を著たる如く、燃え出でて、其の光り、ちらちらと飛散るものなり。始めの時、如何せむと周章(あわて)て、燃ゆる服物を、こゝかしこと齧り付きたれば、止みたりし故に、師に言ひしかば、『其は齧り付きて止むるより、為方(しかた)なき物なり』とて、蓑虫といふ名も、此の時始めて聞きたり。其の後はいつも右の如くして止みたりしなり。然れば河童に引かれたる人に、神の誨(さと)して喰ひ付かしめ給へるは、定めて故ある事なるべし」

○一日門人どもに「火の汚れといふ事は、伊邪那美命の火の神を産み給へる後

の物より起れり。京の愛宕(あたご)社は、火の神迦具土命(かぐつちのみこと)なる

が、火の穢れを忌(きら)ひ給ふ中にも、産火を殊に悪(にく)み給ひ、伊勢の神

宮の御定めにも、産火を重き汚れと立てられ、胞衣(えな)を納めたる者の汚れ

を、□日と定められたるも、此の故なり」など語り聞かせて在りけるに、寅吉

傍らに聞き居て、「豆つまといふ物を見られたる事ありや」といふ故に、「そ

れはいかなる物ぞ」と問へば、

寅吉云はく、「豆つまと云ふ物は、産の時の穢物、また胞衣より出で来て、其の人の生涯に妖を為し、殊に小児の時に禍ひをなす物なり。其の状は四五寸ばかりにて、人の形に異ならず。甲冑を着し、太刀を佩(は)き、鎗、長刀など持ちて、小さき馬に乗りて、席上にいと数多(あまた)現はれて、合戦を始むるに、太刀音など聞こえ、甲冑も人間のに異(ちが)ひなく、光り輝きて甚だ見事に面白き物なり。此のほか種々のわざを現はして、小児を誑(たぶら)かし悩ましむる物なるが、何にても持ちて打払へば、座敷に血つきて消え失せる物なり。此は度々見たる事ありし故に、師に問へば、『其は、豆つまといふ物なるが、産の穢物、また胞衣より成る物なり。右の穢物どもを蔵す時に、精米を入れて納むれば、出で来ぬなり』と誨(おし)へられしなり。(豆つまは、丑寅の方よりも来る。又産の穢物どもは、窮奇(かまいたち・鎌鼬)とも化(な)るといふ。)さて又鼹鼠(もぐらもち)と云ふ物も、胞衣また産の穢物より成る物と覚ゆ。其の故は或時右の穢物どもを蔵(おさ)めたる所を知らず、蔵めて三十日ばかりも過ぎたるを、掘り出したるに、土器の中に、一寸ばかりの鼹鼠、十五六居たりし事あり。彼の物を切り殺して見れば、腹内みな血にて、天日を恐れて死ぬるなどを思ふにも、産の穢物の化(うつ)れるならむと思はるゝなり。偖(さて)また彼の物の庭など掘上げるは憎けれど、詮方なき物なるが、海鼠(なまこ)に縄をつけて、其の掘上げるあたりを、『鼹鼠どのは御宿か。海鼠どのゝ御見舞じや』と云ひて引廻れば、掘上げぬ物なり」

○豆つまの事、「聊斎志異に豆つまの事あり」実に奇談にて、古書に思ひ合すべき事あ

り。其は今昔物語に、「或人方違ひに下京辺りに、幼児を具して行きけり。其

の家に霊ありしを、彼の人は知らざりけり。(古へに方違ひといふ事の有りしは、皆人の

知れるが如し。さて古くは人の住み棄てたる家の、所々に有りしかば、其の明き家に方違ひに行きたるな

り。さて撰者は霊と記されたれど、霊とは異なり。寅吉が説に依れば、豆つまにぞ有りける。)幼児

の枕の上(ほとり)に、火を近く灯して、傍らに二三人ばかり寝たり。乳母は目

を覚まして、児に乳をふくめて居たるに、夜半ばかりに、塗籠(ぬりごめ)の戸

を細目にあけて、長五寸ばかりの男の、装束したるが馬に乗りて、十人ばかり

枕のほとりを渡りければ、乳母恐ろしと思ひながら、打ちまきの米を攫(つか)

みて投げかけゝるに、此のわたる物ども、さつと散りて失せけり。打ちまきの

米ごとに血付きけり。幼き児の辺には、必ず打ちまきを置くことなり」と有

り。此の事は古史伝の大殿祭(おおとのほかい)の所に、貞観(じょうかん)儀(格)

式(きゃくしき)に、殿内、また御門に米を散らす事見え、延喜式なる其の祝詞

の分註に、「今の世産屋(うぶや)に米を屋中に散らす」と見えたる文と共に引

きたりしかど、唯に散米の功をのみ述べて、馬に乗りて出でたる物は、何物と

も考へ及ばざりしに、今始めて豆つまと云ふ名を知り、散米する事は、其の妖

を消ずる事と知れるは、実に寅吉が賜にぞ有りける。此れに就きて我が本生の

祖母は、九十歳余にて果てられたるが、幼児を養ふ婦女には、「児の枕元に精

米を忘れず置け」と云ふことを、常に言はれしは、此の故実を聞き伝へてなる

べし。児を持ちたらむ人々、産屋に散米すること、胞衣を蔵(おさ)むる土器に

米を納(い)るゝ事、児の枕元に精米を置く事は必ず忘るべからず。さて屋代翁

の考へ、「豆ツマと云ふは、ツは助辞にて、豆ツ魔にて、小さきより負ひたる

名には非ざるか」と言はれたり。然も有るべし。○胞衣の鼹鼠に化(な)るとい

ふ説も、奇説なるが、然も有るべく覚ゆ。又鼹鼠の海鼠を嫌ふ事は、世人も知

れるが如し。庭などを掘上げるは、四隅に海鼠を埋め置けば、決はめて鼹鼠出

でざる物なり。此れも如何なる因縁か有らむ。海鼠は神世に天皇命(すめらみこ

と)に仕へ奉らむといふ答へせずて、宇受売命(うずめのみこと)に口を拆(さ)か

れたる物なるが、女の大かた好みて食ふも、奇しく、また活き物として血のな

き物は無きに、此ればかりは、血は一滴もなく、然れども海参とさへ云ひて、

悪血を去りて、新血を生ずる能あり。鼹鼠は悪血より生じて、血多く、血に属

する病を治する功あるも奇し。若しくは鼹鼠は、海鼠にあへば、血を亡(うしな)

ひて消化する事などは無きか。なほ試みむべし。

○問ふて云はく、「人の魂の行方は、如何に成る物ぞと云ふことを、師に聞き

たる事は無きか」

寅吉云はく、「まづ人の魂は、善にも悪にも、凝(こ)り固むれば、堅まりて、消ゆる事なく、中にも悪念の凝れる魂は、消ゆる期(とき)なく、妖魔の群に入りて、永く神明の罰をうけ、善念の凝れる魂は、神明の恵みを受けて、無窮に世を守る神と成る。然れど善念は崩れ易く、悪念は崩れ難き物故に、善念は生涯の念を堅めざれば、堅まらず。悪念は暫時思へるも、凝りて消えず。譬へば一分の悪念を以て、九分の善念も水の沫(あわ)と成る物とぞ。また善にも悪にも、凝るといふ程の事もなき人の魂は、散じて消えもして、衆魂相ひ混じ、人にも物にも生まれ出づる事あり。また小さき物あまたにも、一箇にも変るが、何れ小さき物に成りては、魂減りて小さくなる物ぞと師に聞きたり」

○問ふて云はく、「鳥獣の行方は、いかに成る物ぞと、云ふことを聞かざりし

か」

寅吉云はく、「鳥獣は色々に生を替へ、また遂には消え失せもし、何処にか身を隠し、消え失せも為るとぞ。又中に猛(たけ)く強く生まれ付きたるは、遂に天狗と成りて、鳥は手足を生じて立ちあるき、獣は羽を生じて、共に人に似たる物と成るなり。然れど此れも遂には消え失せる物と聞きたり」

○問ふて云はく、「鳥獣は山人を見て恐れざるか」

寅吉云はく、「常にならし使ふ獣は、逃げざれども、其の外の鳥獣は、恐れて逃げること異(かわ)りなし」

○問ふて云はく、「其の方の師など隠形(おんぎょう)したる時、鳥獣は見つけざ

るか」

寅吉云はく、「隠形しても鳥獣は知るなり。中にも犬ほど眼のよく見ゆる物は無く、いかに隠形をよく為ても、犬の眼は闇(くら)ます事あたはず。総て犬は壁三重を隔つれども、見通す物ぞと師に聞きたり」

○問ふて云はく、「凡人にして、隠形の物を犬の如く、見現す為方(しかた)は

無きか」

寅吉云はく、「いかに隠形すといへども、眼の明らかなる人、其の所に隠形の物ありと云ふことを心得て見れば、人の形慥(たし)かには見えざれども、丸くぼうと気の立ちたる如くにて、向ふなる物は見えつゝも、ほのかに見ゆる物なり。其の状を譬へば、何にても、しかと暫く見つめ居て、空を見るに、先に見つめたる物の、ちらちらと見ゆる如き物なり。然れど其処に某物(なにもの)隠形して在りと云ふことを知らでは、更に見ゆる事なし。これ隠形の徳なり」

○問ふて云はく、「常に隠形してある神、また山人、その外何物にても、時と

して、凡人にも見ゆる事あるは、いかなる故ならむ」

寅吉云はく、「それは神々にまれ、山人にまれ、何物にまれ、其の人に形を見せむと思ひて見するなり。故に人あまた並居るに、其の中の一人のみに見えなどするなり。我が山に上れる時も、我が師は、許すと云へば見え、下れと云へば見えず」 ○問ふて云はく、「鳶は天狗の部属ならむと思ふ事どもを、諸書に許多(あまた)

見出し、なほ多年考ふるに、ますます然(しか)思はるゝ事どもあり。師に然る

説は聞かざりしか」

寅吉云はく、「鳶をみな天狗の部属と云ひては、少し違ふなり。其の由は、真に鳶なるもあり、中に交じりて、天狗の部属なる鳶も有る事なり。少(いささ)か其の差別を申さば、まづ天狗の本は狐にて、狐いと旧く成りては翼を生じ、四足は人の手足の如くなりて、神通自在をなす。また鷲も旧きは白く成り、人の如き手足を生じ「熊猿」て立ちあるき、剛強自在となる。鳶もその如くなり。斯くて各々山々に住して、もと狐なりしは狐を使ひ、鷲鳶なりしは、鷲鳶を使ひ、妖をなし祟りをなし、また人の祈願を聞きて、験を与ふる事もあり。こゝに於て人々恐れ尊みて、某(なに)坊某(なに)権現などと、名を付けて敬ひ祭るなり。また凡人も生きながらに鼻高くなり、翼を生じて化(うつ)れる事あり。死して其の魂その如く化れるあり。また生まれながらにも死にても、形をかへず、此の群に入るも多く有り。然(さ)れど此は大概は出家にて、かく化れるに善なるは少なく、まづは悉く妖魔なりと知るべし。さて出家は大概天狗となるが、天狗までに至らざるは、鷲にも鳶にも変はる物なりと、常に師の物語に聞きたり」

○問ふて云はく、「杉山々人の許に、儒書、仏経なども貯へありや」

寅吉云はく、「儒書、仏経などは、暗に知りて居れど、其の書とては一部も無く、ただ師の自記せられたる書物は多くあり」

○問ふて云はく、「師の自記せられたる書物は、如何なる事を記せる書ぞ」

寅吉云はく、「天文、地理のこと、又は種々の法ごとの書物などなり。此等の書等も、種々写し来たれるを、我が実家にて皆焼き捨てたり」

○問ふて云はく、「杉山々人の、仏法をよく知られたる事は、往々の物語にて

知らるゝが、いかに西土の老子、孔子などいふ人の教へを尊み講ずる事などは

無きか」

寅吉云はく、「老子、孔子など云ふ人は、何人にて何を始めたる人にて侍るぞ。山にてもいまだ聞き知らざる人なり」

○問ふて云はく、「大学、中庸、論語、老子などいふ書物を知らざるか」

寅吉云はく、「老子といふ書物の事も知らず。大学、論語などの事は、世間の知れたる事を記せる物のよし、人に語らるゝをきゝたり」

○問ふて云はく、「師の自記せられたる書物を、講釈せらるゝ事は無きか」

寅吉云はく、「をりをり講釈せらるゝが、多くは白老人の寓言咄なり。また問ふ人あれば、天文、軍学の事など、其の外何にても語り聞かさるゝなり」

○問ふて云はく、「其の咄はいかなる事の物語ぞ」

寅吉云はく、「白老人と云ふ人ありて、千身行者といふ者を供に連れて、諸国山々に往きて、世に仇をなす妖魔を退治して巡る時に、千身行者が眉間より、針を出だして大きくも小さくも取りまはし、また千身にも身を分かちて、魔どもを退治せる長き物語なり」

○問ふて云はく、「それは白老人には有るまじ、玄奘三蔵なるべし。千身行者

と云ふも、孫行者の聞きたがひには非ざるか」

寅吉云はく、「それは西遊記の事を宣ふなれど、然らず。西遊記も山にて残らず講釈を聞きたるが、十二三日にて事終はる咄にて、天竺の仏経を取りに行く面白からぬ物語なり。白老人の物語は、まづ始めは毘那耶女といふ女ありて、世に妖魔の多く有りて、世の害を為す事を歎き、天神地祇に、魔を退治すべき宝の男子を授け給へと祈りて妊(みごも)りたるに、六十年余り腹に居て、白髪にて世に生まれ出でたる故に、白老人と号(な)づけたるが、大器量ありて、数多(あまた)の手下を持ちたる中に、千身行者とて、熊王が仮りに人の形となりて白老人を助け、種々の術計を働きて、日本中の妖魔を退治し畢(おわ)り、後には皆星と化りて、天上に飛び上がれる物語にて、其の咄の中に、年中の行事、その外天地間にあらゆる事の道理、鬼神の妙用、万物の変化をも、近く悟り知らるゝ様に、作り為したる物語なるが、二十日余りにて畢るなり。本は二十巻余も有るべし。面白きこと西遊記の類ひに非ず。一席きゝては後を聞きたく、堪へがたく面白き咄なり。然れど今は事実を前後に誤り、また人々の名、所の名、妖魔どもの名をも、皆忘れたる故に、語るべき由なし」

○問ふて云はく、「その講釈の時に、聴衆は幾人ほど出づるぞ。夜なるか昼な

るか」

寅吉云はく、「大抵昼の四ツ頃と思ふほどより、夜半まで手火を灯して、毎日毎夜つづきなり。聴衆は山々より集まり来て、六七十人、または百五六十人なども打ちより、時によりては二三十人集まる事もあり」

○問ふて云はく、「師の講釈の時に、机、見台などを居(す)ゑて、書物を置か

るゝか。又その装束は如何に」

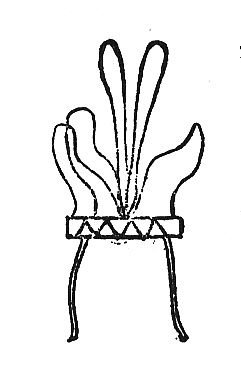

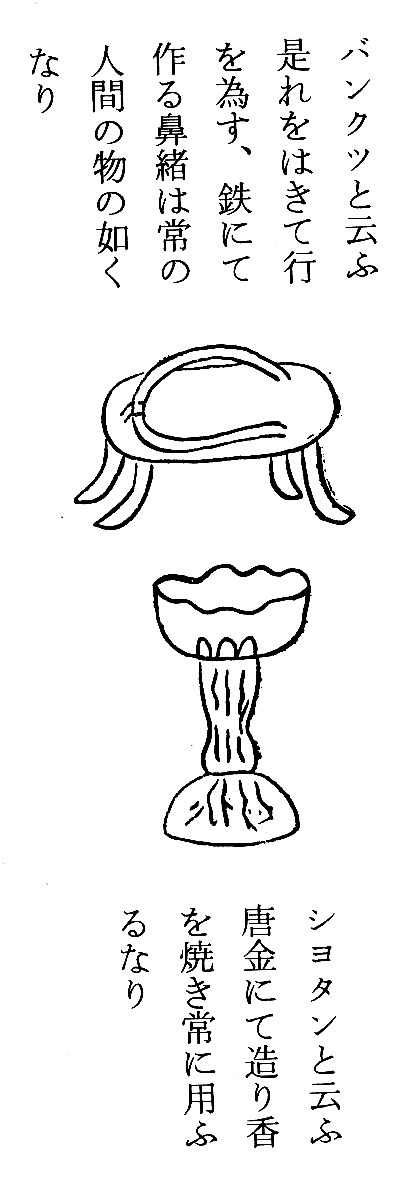

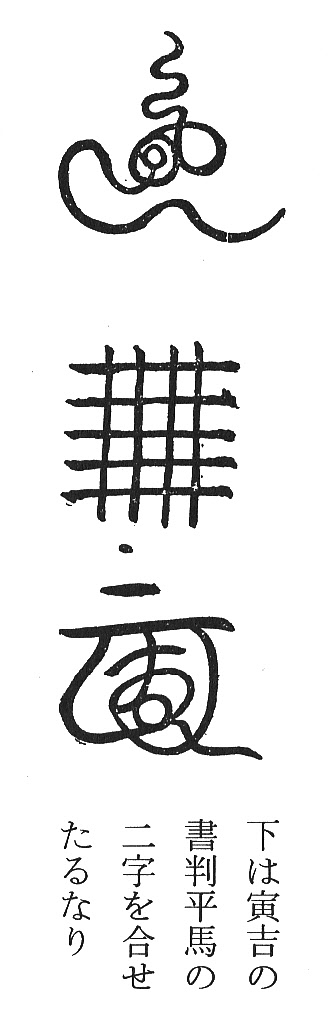

寅吉云はく、「見台、書物を置くことなく、只机を前に据ゑ、暗(そら)に覚えて物語らるゝなり。装束は何といふ物か知らねど、地は白く赤と青と格子縞なる、大袖の服と、大口の袴を着せられ、割をさといふ物を冠り、服物の袖、殊のほか大なる故に、袖を外(はず)して背にて結び挙げ、手に小さき笏を持ち、折々前なる机をうち、仕方をも交へて、語らるゝに、冠り物のをさ、ひらりと前に垂れなどして、行装甚(いと)厳(おごそ)かに優美なる姿なり」

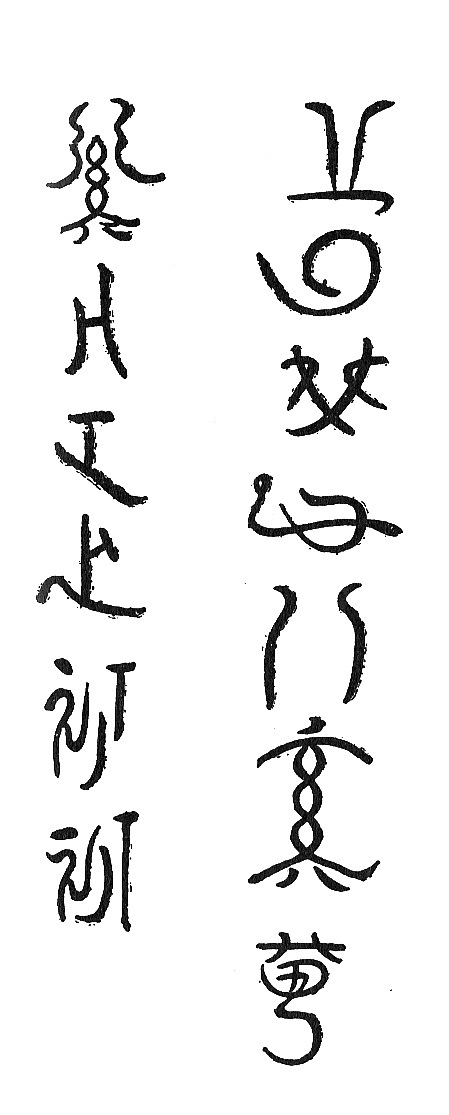

○問ふて云はく、「割をさと云ふ冠り物は、いかに製(つく)りたる物ぞ」

寅吉云はく、「割をさは、煤竹のうす色なる、麻布一反を、真中より色々に折りて、まづ額端の所を拵へて、黒漆もて塗り、其の両端を折り曲げて、左右の角の如くなる所を、鱗の摸様を作りつゝ、 色々に折りて、其のはしを二尺計りづつ残し、其の端(へり)を細かく裁ち割きて、両角の下の所に通して紐となし、残れる端に、鯨の髭を入れて、をさと為たる物なり。布一反を足らざる事なき様、また余らざる様に製る。右の如く折り作るに、中に入れて形どり折り堅むるに用ふる木の形十二枚あり。其を入れつゝ、糊付けにして、焼小手(やきごて)をあてゝ拵ふるなり。十二枚の形の状も、よく見知り、又作る時に見も為つれど、委しく其の製作を覚えざれば、雛形を作る事も叶はず。元より画をかく事を知らざれば、真の有り状を図す事も叶はねど、其の大抵の図を致し侍るなり」

割をさの図

○問ふて云はく、「軍学の事は聞きたる事なきか」

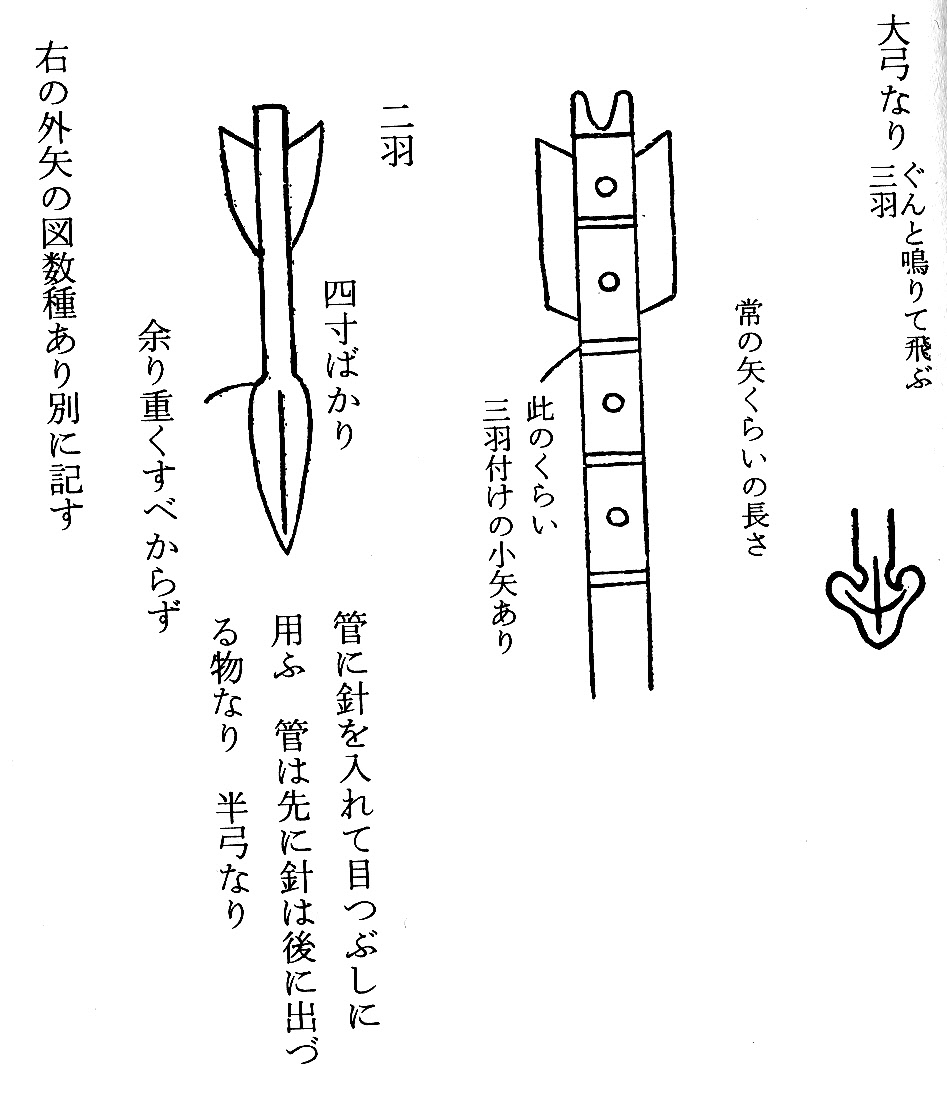

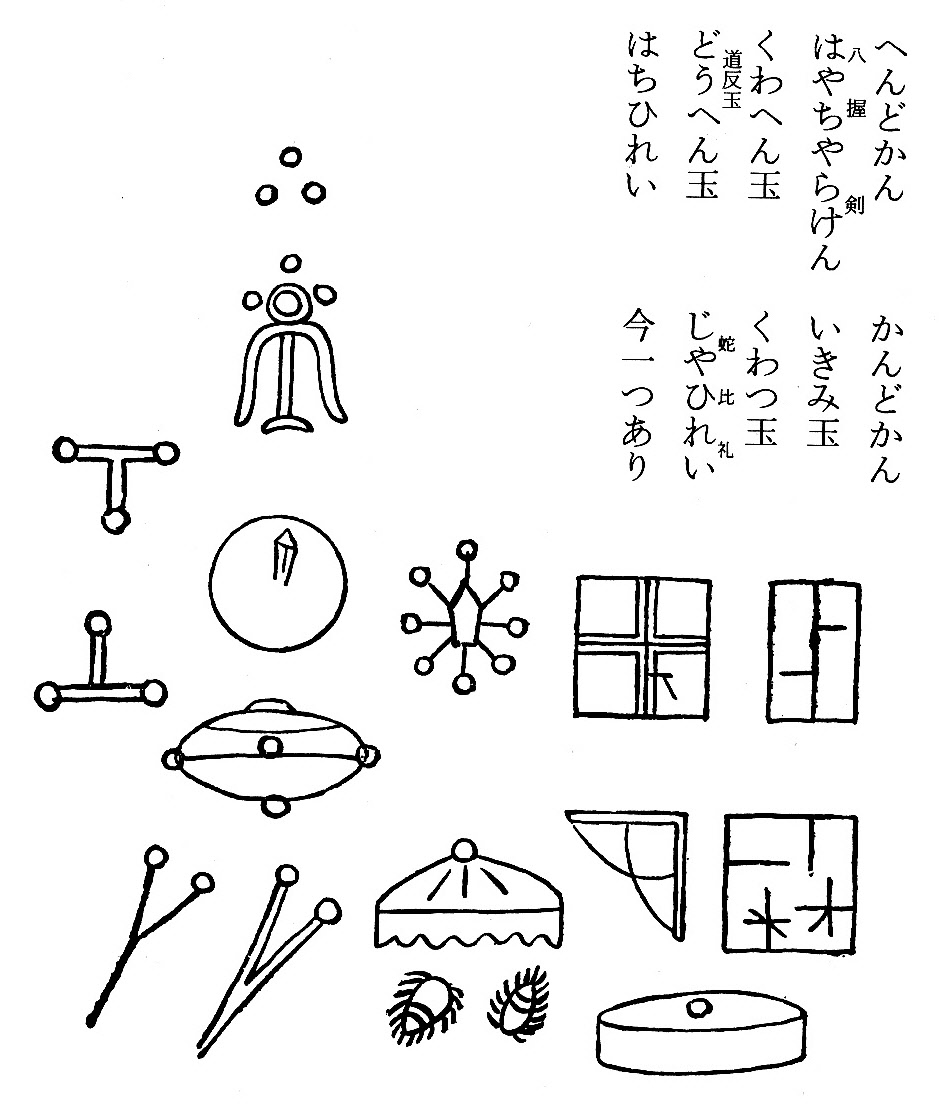

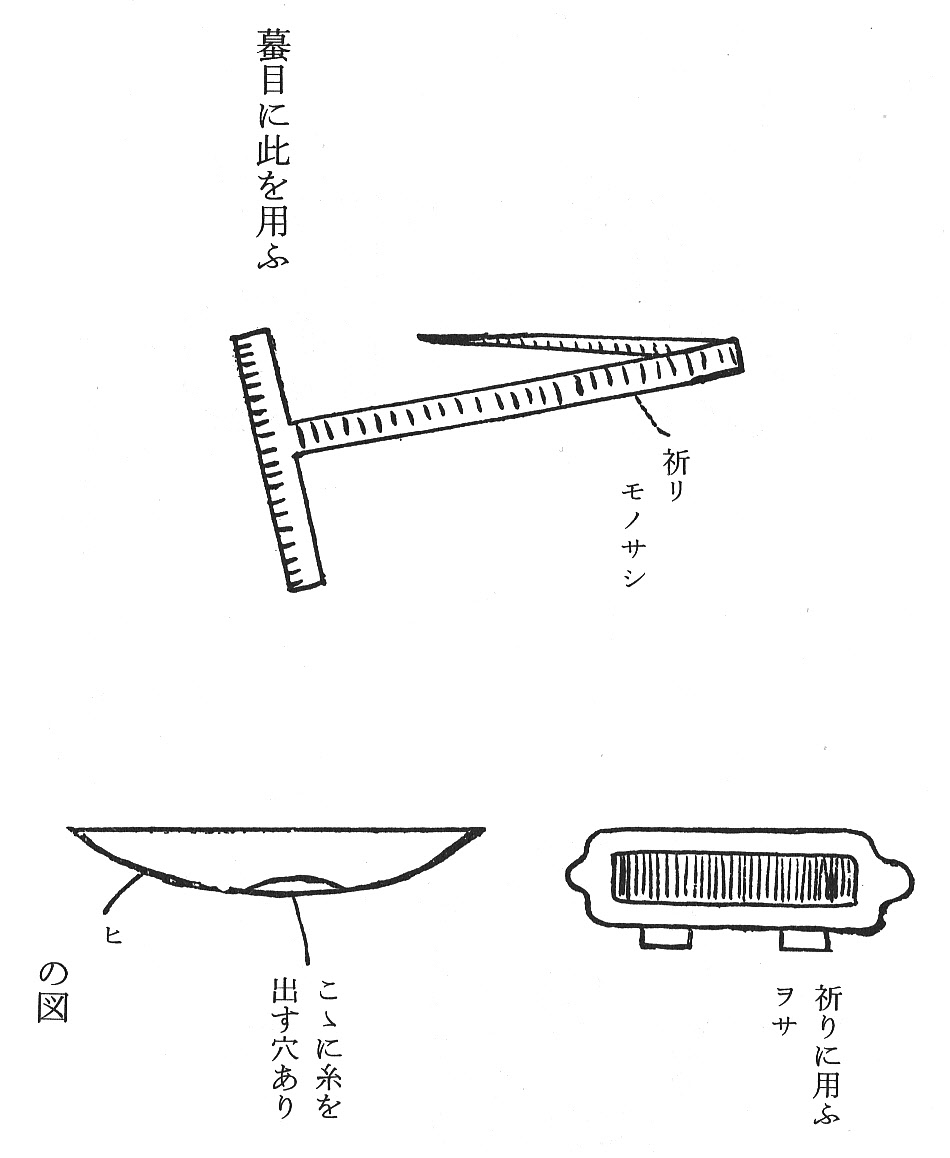

寅吉云はく、「此はをりをり問ふ人を前に置きて語らるゝを、聞きたる事あり。まづ城取りの事は、城の図を多く出だして、得失を誨し、陣取りの事も種々の図を著して示され、勝負は多勢無勢に依らざる事、軍陣の作法、古実、大将の心得、士卒一人々々の心得方、籠城の法、城攻めの法など、すべて上代の名将勇士の、其の時々在りし事を見たるまゝに物語りて、其の得失を論じ聞かさるゝ事なるが、傍らに聞き居て面白く聞きたる事も多かりしかど、心を留めざる故に覚え居らず。中にただ城は四角に作りて、中に堀を掘るがよしと云ふ事と、真の軍(いくさ)と云ふ物は、剣と弓矢にて為る物ぞと言はれし事、籠城の時釣塀のこと、屎汁を沸かして攻める敵に弾きかくることなど、耳に残れり。屎をかけられては、其の軍に必ず負くる物なりとぞ。又へな(埴)土を沸かして、かくるもよし。さて大将は甲冑をせず、ただ見物の中に交りて居るがよしと云ふこと、また三角の物を道に散らし、だるまの如くにて、人をころばす物のこと、○かけ流し竹砲のこと○野中にしこむ竹砲の事」

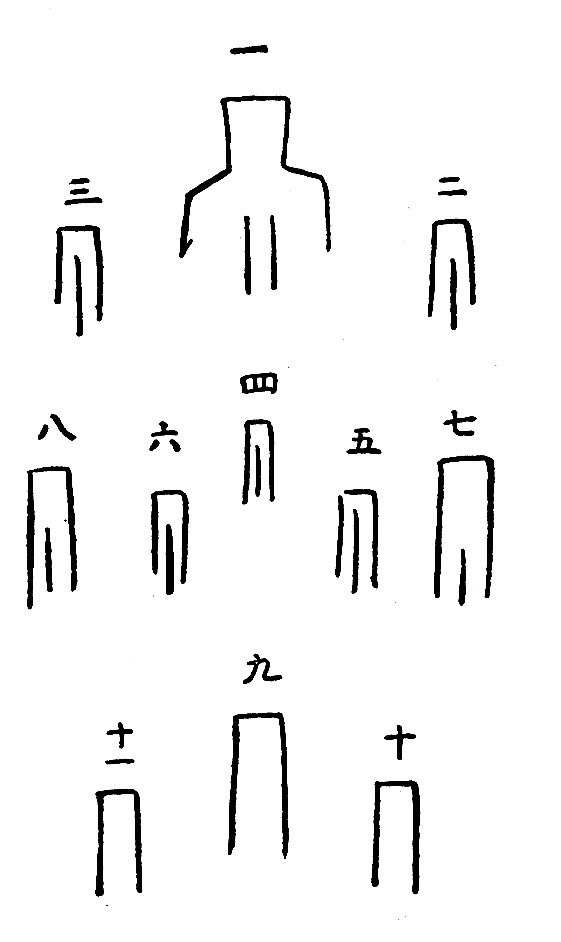

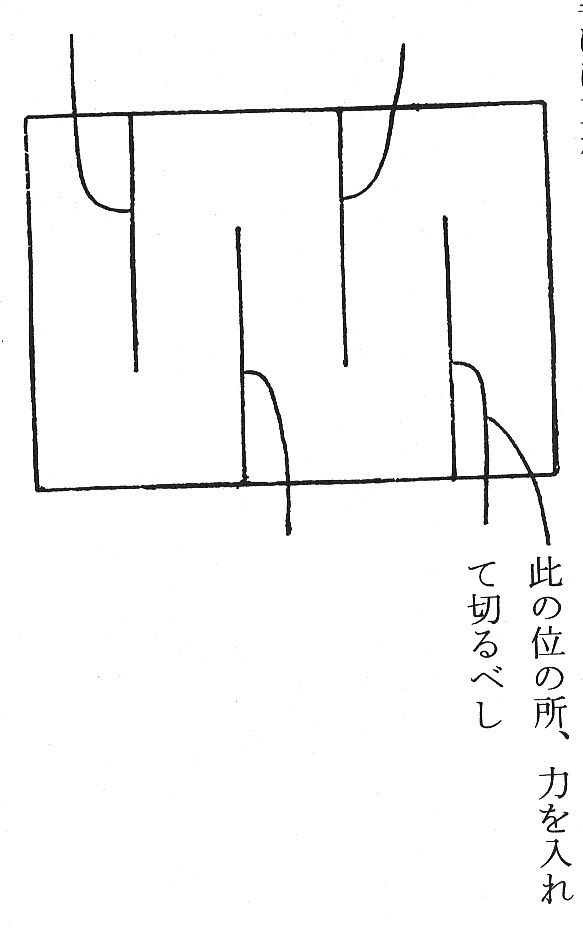

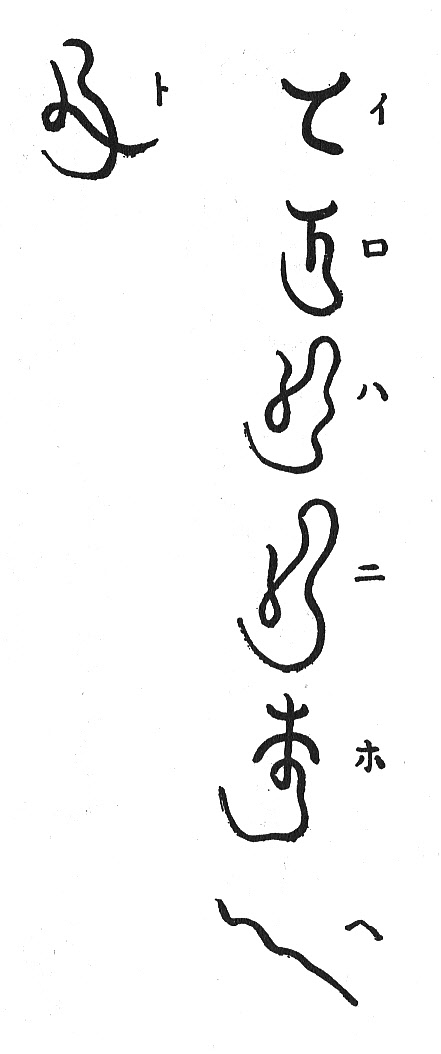

○問ふて云はく、「山にて文字を書くことを教ふるに、いかなる教へ方を為す

ぞ」

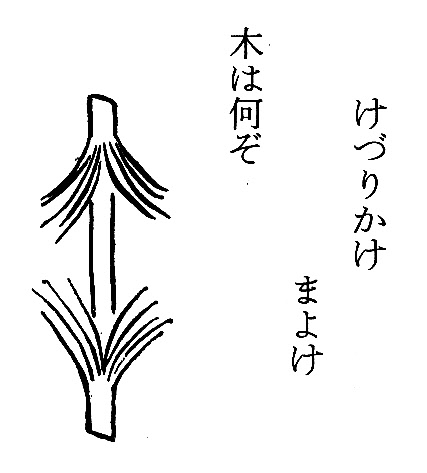

寅吉云はく、「手習ひの始めは、細砂を手に握りて、まづ○を書く事を習はしめ、夫(そ)れより△を習はせ、次に□を習はせ、「信友加へて、□の次に![]() をならふ、みな筆にてもかくとも云へり、と覚ゆ」次に清明くじを習はせ、何れも一筆に目を眠りても、形よく出来るやうに成りて、後に文字を教ふるなり。其の教へ方は、一字を教ふるにも、其の異体の有るかぎりを、手本に書きて与へらる。一字ごとに然して数百字を習ひ、この修行すみて後に、また一字づつ運筆のあたりのみを書きたる手本を授け、其の筆格を違へず、思ふまにまにくづして、異体をあまた書き出さしめ、其を見て、世の筆学師の為る如く、朱をもて直し、くづし状の好きは以来(このあと)も書かしめ、悪しきは捨てしむ。「天神法を行へば書を教ふるもの来たりて忽ちに手上がること」其は譬へば金字を教ふるに、図の如く手本を書きて●点に書きたる所々は、筆力を入るべき所なれば、此の筆格を違へず、幾体にも異体を見事に書き出でよと命ずる類ひなり。さて書き覚ゆれば、手本を戻せとて、取上げらるゝなり。また字は悉く教ふれども、其の読みをば、我いまだ訓(おしえ)を受けず。字を残らず教へて、後に其の字どもを用ふべき時至りて、師の術にて一時に発し覚えをさするとぞ」

をならふ、みな筆にてもかくとも云へり、と覚ゆ」次に清明くじを習はせ、何れも一筆に目を眠りても、形よく出来るやうに成りて、後に文字を教ふるなり。其の教へ方は、一字を教ふるにも、其の異体の有るかぎりを、手本に書きて与へらる。一字ごとに然して数百字を習ひ、この修行すみて後に、また一字づつ運筆のあたりのみを書きたる手本を授け、其の筆格を違へず、思ふまにまにくづして、異体をあまた書き出さしめ、其を見て、世の筆学師の為る如く、朱をもて直し、くづし状の好きは以来(このあと)も書かしめ、悪しきは捨てしむ。「天神法を行へば書を教ふるもの来たりて忽ちに手上がること」其は譬へば金字を教ふるに、図の如く手本を書きて●点に書きたる所々は、筆力を入るべき所なれば、此の筆格を違へず、幾体にも異体を見事に書き出でよと命ずる類ひなり。さて書き覚ゆれば、手本を戻せとて、取上げらるゝなり。また字は悉く教ふれども、其の読みをば、我いまだ訓(おしえ)を受けず。字を残らず教へて、後に其の字どもを用ふべき時至りて、師の術にて一時に発し覚えをさするとぞ」

○問ふて云はく、「墨、硯、筆などは、此の世のと異なる事はなきか」

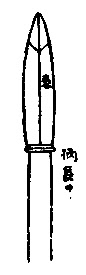

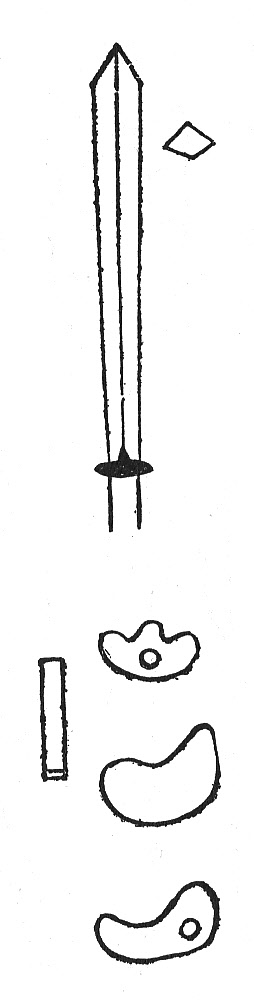

寅吉云はく、「墨、硯、紙などは、人間(じんかん)のと何も異なる事なし。筆は人間のをも用ふれど、何やらむ梔子(くちなし)の実に似たる、かくの如き物の先を、うちひしぐ時は、馬の髪の如くなる。此を筆として書くなり。然れどいと細かなる字はかけざる物なり」

![]()

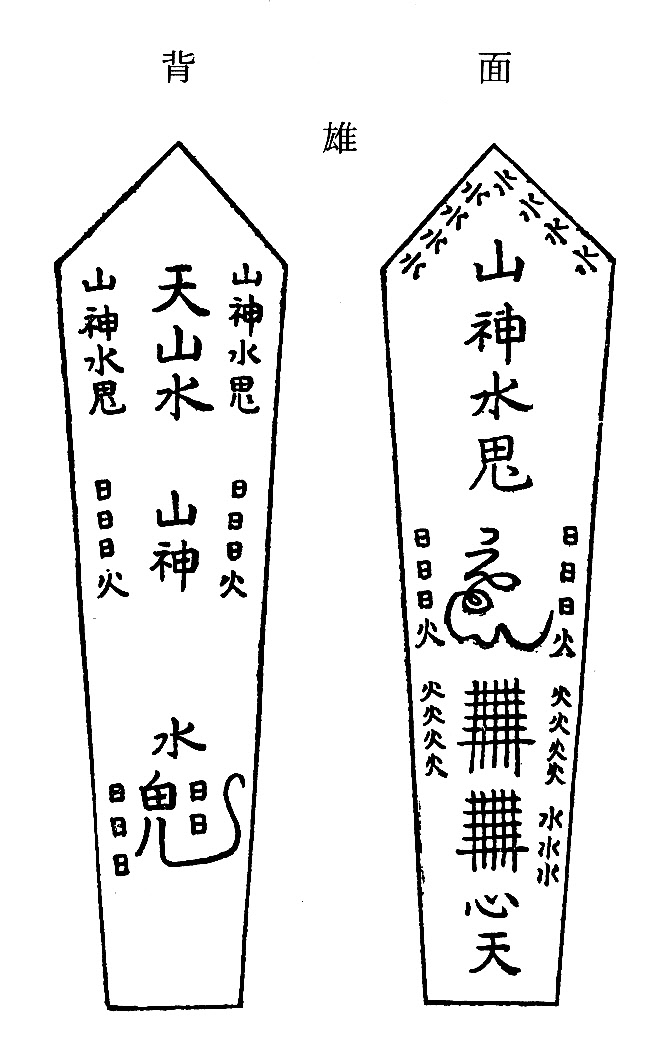

○美濃国の御代官〔五字欠〕主の家子に〔七字欠〕といふ人あり。此の人の印施

する、火の用心の守り札あり。此は□より伝授したると云ひ伝ふ。其の図[圖 ]かくの如し。此を見せて、「かゝる書体はなきか」と問へば、

寅吉云はく、「それは火垂の書法といふて、瀉水の法を行ふ時に、書く字をば其の体に書くことなり」

○問ふて云はく、「瀉水の法はいかに行ふ物ぞ」

寅吉云はく、「〔此処二行欠〕」

○屋代翁、或御家より出ださるゝ[ ]この札守りを見せて、「彼方に

て此の字どもは、見知らざりしか」と問はるゝに、

寅吉云はく、「我が見知りたるは、此れと字形少(いささ)か異にして、都(すべ)て十三字あり。そは斯(か)くの如くなりしと覚えたり。[ ]此の中の四字なるべく覚ゆるなり」

○問ふて云はく、「符字・守り札などを書くに書法は無きか」

寅吉云はく、「符字、守り札、神号などを書く時は、心を正しくし、息をつめて其の一詰(ひとつめ)の息の間に、一字を書くべき物なり。成るべくは、守にても符にても、一枚かく間に息せざれば殊に宜(よ)し。一字を書く間に息をつきたるは、守も符もきかざる物と、師の教へなり。九字、十字、清明九字などは、殊に一息に書くべし。「臨レ兵闘者皆陳列在レ前虎」」

○問ふて云はく、「九字、十字、清明九字の認(したた)め方はいかに。また九

字を切るに唱へ詞もありや」

寅吉云はく、「九字、十字、清明九字、共に図の如く一筆に書くべし。九字を切る時は云々、十字を切る時は云々、と世には唱ふれども、其れに及ばず。一二三四五六七八九十とすむ事なり。本は十字なるが、十字にては、向ふもの余りに強くいたむ故に、九字を用ふ。臨兵云々の語も、から人の後に作れるよし、師に聞きたり」

○山崎美成が家は下谷長者町にて、地内に有る井戸の水いと悪かりければ、寅

吉見て心苦しく思ひ、自ら異所になにの事もなく掘りたるに、好き水の出づる

由を聞きて、「如何なる術かある」と問ひしかば、

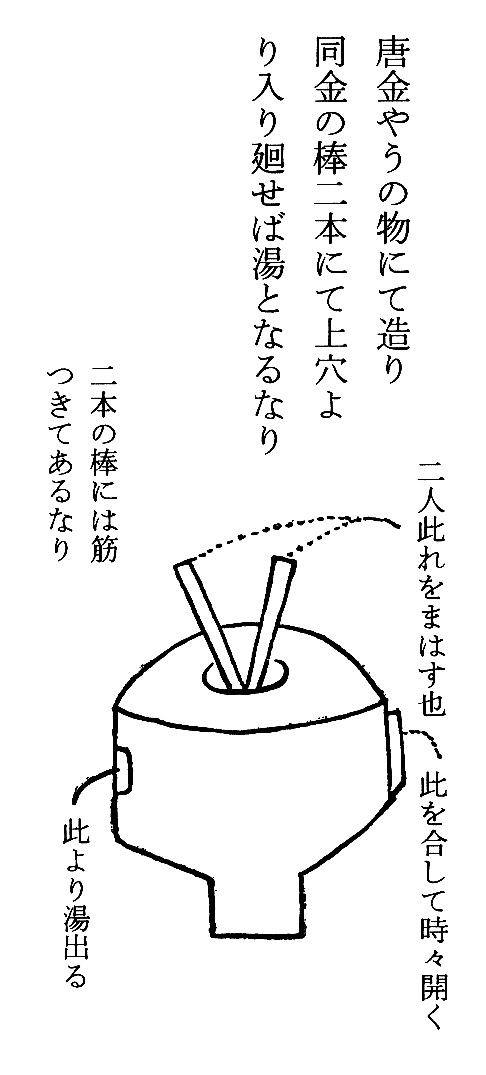

寅吉云はく、「長崎屋の井戸は雑水に用ふる由にて、然(さ)しも丁寧には掘らず。山にて師に聞きたる掘法は、まづ鋤、鍬をもて井戸がわ(側)の納まるべく、深さ二丈ばかりも四角に掘りて、後に七寸まはり計りの竹篙(たけざお)に、根本の節の詰まりたる所に、鉄にて図の如き錐をつけたるを以て、荒木田と云ふ土を入れつゝ突込むべし。始めの間は柔らかに通る物なるが、漸々に土堅く通りがたく成りて、卑(ひく)き所二三丈、また高き所は四五丈も入りて、迫至(発止)と通らざる所あり。其の時竿を引上げて、常の如くかわ(側)を入れ、尤も底入れのかわにとよ(樋)の穴を明けたるを入れ、偖(さて)とよを指し込みてかわの継ぎ間、またとよの指し口に杉皮を込み、然して後に、太さとよの中に入る程の竹を[ ]図の如く拵へ、一人井戸に入りてとよに指し込み、しきりに突き入れ引き出せば、水泥ともに口より出でて、井戸がわの所に上るを、井戸の外に居たる者、桶もてかえ(掻)出す。さて大抵に清みたる水の出るまでかえ出したる時に、細き女竹の本を図の如く作りて、先を窄(すぼ)めて、 とよ口に通し、頻りに揉み立つれば、とよの底に当る所空洞に成りて、図に著すが如くになる。此は竹もて揉み立てずても、底は洞になれども、此(か)くの如く為たるは、殊に洞広くなりて水の出よろしきなり。さて数度水を掻え畢りて、後に鰐の皮を百匁計り刻み、棒塩硝と共に底に突き入れ置く。これ水の変らず出る咒法なり。また井戸がわの底、とよの口の傍らに、六寸計りの鏡よく磨きたるを入れ置く。これ水の濁らざる咒法なり。鏡を入るれば、泥水よく清む物なり。塗り盆にても宜し。但し盆には石を付けて入れべし」

とよ口に通し、頻りに揉み立つれば、とよの底に当る所空洞に成りて、図に著すが如くになる。此は竹もて揉み立てずても、底は洞になれども、此(か)くの如く為たるは、殊に洞広くなりて水の出よろしきなり。さて数度水を掻え畢りて、後に鰐の皮を百匁計り刻み、棒塩硝と共に底に突き入れ置く。これ水の変らず出る咒法なり。また井戸がわの底、とよの口の傍らに、六寸計りの鏡よく磨きたるを入れ置く。これ水の濁らざる咒法なり。鏡を入るれば、泥水よく清む物なり。塗り盆にても宜し。但し盆には石を付けて入れべし」

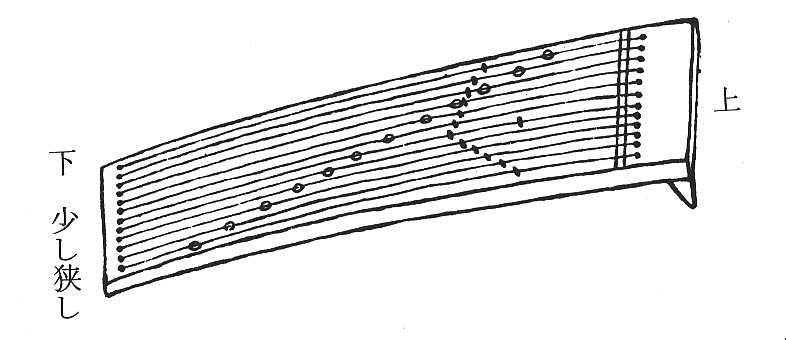

○問ふて云はく、「七韶舞(しちしょうのまい)に用ふる楽器の外に、何ぞ楽器は無

きか。又外に舞とては無きか」

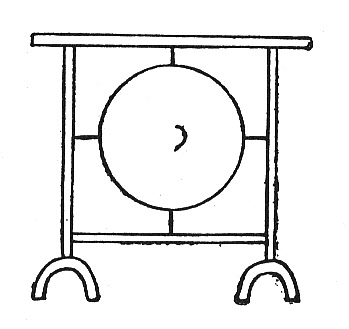

寅吉云はく、「十二絃の琴あり。状は人間の琴に然しも異なる事なきが、絃は真鍮にて、絃の下ごとに図の如く小穴あきたり。弾ずる法は知らず。また簫もあり。然れど委しくは見知らず。此方のと違ふ様に覚えたり。また打鳴らしとて□にて図の如く作り、手巾かけの如き物にかけ置きて、図の如き物を持ちて、打鳴らす物あり。但し右三品は独楽の器なり。舞はシヨタンの舞と云ふあり。「シヨタンの舞の着もの」刀と盃とを持ちて舞ふなり。但し舞の手も我は知らず。唱歌も有れど、それも覚えず。此の舞の時に、太鼓をうつ。其は入鹿(いるか・海豚)の皮にて張る。形は三味線の胴の如くにて、中にしきりあり。其のしきりの両間に、小豆を入るゝ故に、打つときに中なる小豆、ばらばらと響く音して、此方の太鼓よりは、鳴る音善からぬ物なり。(うつには、左手に隅の所を持ち、右手に打棒を持ちてうつなり。)また拍子木とも云ふべき木をうつ。其は何にしても、堅き木をもて図の如く作り、堅き木の台の上にて鳴らす。中高なる故に、左右をうちつけて、舞の足拍子とも為し、太鼓にも合するなり。

絃は真鍮針金にて太細なく十二絃あり

琴柱糸道に真鍮を付ける

常の琴の如く刮りぬきにて下に息ぬけなし

木は桐にても

長さは常の琴くらゐ、巾知らず、厚さも常の琴くらゐなり

譜もせうが(唱歌)も知らず

十二絃琴の図

打ちならしの図

○或人寅吉と共に食事する時に、「彼の境の常の菜の物はいか様の物を喰ふ

ぞ」と問ひしかば、

寅吉笑ひて云はく、「左様の問ひには、毎度こまる事なり。自由自在なる故に、何にても喰はむと思ふ物、すなはち前に来るなり。然れば、此の世の食物に異なる事なし」

○其の人猶こりずまに、「然(さ)るにても何ぞ、此の世にて常に食ひなれざる

物を、食ふ事も有るべし」と云へば、

寅吉云はく、「松の新芽の、いまだ葉のほけざるを取りて、皮を去り、さつと湯でて塩漬けに為て食ふ。うまき物なり。また杉の若芽を塩漬けにして、よくなれて、塩を洗ひ出し、常の菜に食ふなり。此の二品は口中の薬になるなり。また松の若葉も、塩を松葉と同じ目方入れて、漬けたるは食へる物なり。凡て何にても、塩と等分に漬け物に為れば、食ふて活きて居らるゝ物とぞ。笹の葉さへに食はるゝなり。また松の木につく苔を、よくよく洗ひて、餅に為て食ふ。餅米を蒸し搗き交へては殊によろし。また黏土(ねんど)を幾度も水干しして、砂を去り団子に作り、炙りて食へば、随分に食はるゝ物なり。此等はすべて養生の食物なり。『よくかやうの物を食ふ事を知れば、飢饉など有りても、困らぬ事なり』と師の言なり」

○また或人煎茶を飲みながら、「彼方にも茶は有るや」と問へば、

寅吉云はく、「此方に用ふる茶は用ひず。たらの木の芽を、さつと蒸し揉みて陰干しに為て、茶の如く煎じ飲むことあり。また茶菓子に、焼鳥、赤小豆いりを食ふ事あり。「○麦の皮を煎じて出(だ)しに遣ふに鰹節より甘し○茄子の木の皮、シキミの皮を味噌漬にして食ふ○れいし、霊芝の事、机に活けて見る、稲穂を活けて見る。」」

○また或人餅を食ひつゝ、「彼方にも餅を食ふか」と問ひしかば、

寅吉云はく、「餅をも搗きて食ふなり。夫れにつき、世にかき餅と云ふは、直の餅をかき切りたる物なるが、彼方にて、かき餅と云ふは、生なる渋柿の種を去り、餅に搗き交へて干したる物にて、炙り食へば、甚だうまき物なり。但し搗きたる当日は、焼餅に為ざる物なりとぞ。総じて餅に限らず、一度煮たる物、焼きたる物は、成るたけ火に掛けざるがよしとぞ。但し味噌また醤油も、一度火にかけて作れる物なれども、此れは煮て食ふはづの物ゆゑに、再び火に掛けるも、苦しからずとの事なり」

○予膳に向かふごとに礼をなし、箸をいただき、飯椀を取りて頂きに捧げ、目

を閉ぢて暫く唱へ詞するを見て、「善くも我が師の所行に似たる態を為たまふ

物かな。何を念じ給ふぞ」と問ふ故に、「世に在る物の悉く神の恩頼(みたまの

ふゆ)によりて成らずといふ物なきが中に、五穀は伊勢外宮に鎮まり坐す豊宇気

毘売神(とようけひめのかみ)と申す神の御体より成りたるを、内宮に鎮まります天

照大御神の、『此は愛しき青人草の、食ひて活くべき物ぞ』と宣ひて、殖生(ふ

や)し給へるより始まり、其の余の食物と云へども、外宮の神の神徳に因らざる

は無き故に、膳に向かひては、まづ大神たちに其の謝礼を白(もう)し、箸をい

ただく事は何によらず、一事の用を為す物は悉く霊(みたま)あり、麁略(そりゃく)

にせず、少か其の徳を謝せむと為て戴く。此は箸に限らず、机に向かひ退く時

も、凡て文具に礼をなすも此の意なり。偖また椀を取りて暫く念ずる事は、日

々に天地間にあらゆる鬼神に、我が身分に応ずる計りの供物はすれど、猶あか

ずまに常に食ふ物ごとに、其の初穂をば、天地間にあらゆる鬼神に手向(たむ)

けて、我は其の余を食ふ寸志を表する迄なり。但しこの鬼神に手向くること、

僧にはまゝあれど、世人の為ざる事なるが、我は思ふ旨ありて、此くの如くす

るなれど、弟子と云へども然(しか)せよとは教へず」とねもごろに云ひ聞かせ、

「此の我が所行の、汝が師の所行に似たりと云ふは不測の事なり。具(つぶさ)に

其の状を語り聞かせよ」と云へば、

寅吉云はく、「師も世間の人の如く、食事は三度せらるゝが、其の度ごとに、柏手(かしわで)をうちて、笏を常の如く採り、膳に向かひ、慎みて礼をなし、神恩の辱(かたじけな)きよしを述べ、笏に納めたる箸を笏ながら戴き、飯汁何によらず、膳につける物の限りを、笏もて左手の掌に受ける状をなし、笏を下に置きて、其の物を両手に受けたる状に、頂きに捧げて、天地間のあらゆる鬼神に手向け、畢(おわ)りて後に食す。一椀ごとに然(しか)せらる。偖(さて)三度の食、共に中ごろに止め、暫くありて再び食せらる。其の時は手向ける事なく、只戴くのみなり。然れば食は三度すれど、六度するが如し。さて膳に向かひての礼式を、我々に行へと教へらるれど、誰れも其の如くせず、只戴きて給はるなれど、師はいつも礼式を異にせらるゝ事なし」

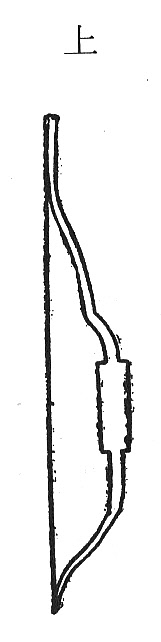

○問ふて云はく、「笏に箸を納れて在ると云ふこと心得がたし。其は笏の形に

似たる、箸の筥には非ざるか」 寅吉云はく、「箸の筥には非ず。形は神拝に用ふる笏に異なることなくて大きなり。下に口ありて図の如し。中に飯をもる杓子と、箸と納れてあり」

○問ふて云はく、「杓子の形はいかに。箸は竹なるか。また膳椀の状は、此方

のと異(かわ)りなきか」

寅吉云はく、「杓子は図の如し。箸は竹は用ひず、松の木にて作る。世間のに異りなし。松の木の箸は歯の薬となる由なり。但し神供にそふる箸は、ノデンといふ木を太く削りて奉る。此は甚だ剛き木なればなり。凡ての木は重き物を掛ければ、下に曲るを、此の木は上へ曲る物なりとぞ。膳は白木の盆の如く、椀の形は此方のと異りなく、漆に水銀を入れて、白く透き徹るやうに塗りてあり」

○問ふて云はく、「師の食事せらるゝ時に、汝等給仕をいたすか」

寅吉云はく、「誰も給仕する事なく、師みづから礼を厳にして、飯も何も盛りて食せらるゝなり」

閏正月廿七日来たり問ふ

○問ふて云はく、「九頭竜権現は、絵に画きて竜の形容に似寄り候や。又蛇の

青だいしやうなどの様の形容に似より候や。且つ又大きさいか程に見え候や」

寅吉云はく、「此は師と共に其の穴に入りて見たるに、全く画にかきたる竜の形にては無く、まづ青大将の如く見え、一尺余りばかりの大さにて、半ばとぐろを巻き、大なる頭の「上の大は太か」耳あるが一つ外に六七計り、小なる頭の有る物にて、何やらむ、ばりばりと嚙み居つゝ、折々あさぎ色なる息を吐き候が、生臭く穴の中曇りて、しかとは見えず候へども、大かたかやうに見受け申し候。師は『恐るゝ事勿れ』と申されたれども、恐ろしく覚えて、疾(いそ)ぎ穴を出でたり。其の節穴にて何やらむ、足に掛かり候ものあり。何ならむと取りて見たるに、仏経なり。是は不思議と思ひ、よくよく見るに、仏経の切れ夥しくありき。今思へば、あさぎの息は、毒気を吐きたると思ふに、其の毒に当たらざる事は、全く師の威徳によりたる事と思はるゝなり」

○火災除けの札守り出だし候や。但し天災なれば是非もなしといふ事認(した

た)めあり。此の事猶又承り度く候」

寅吉云はく、「此は凡て火災に神明の罰と、天狗などの所為と二様あるよし、神明の罰を天災と申し候。天狗などの所為は、神明の守りにて除き候事なれども、神明の罰は遁れがたく候。是を天災は是非もなしと云ふなり。又天狗などの所為を、同じ天狗の方の守りにて除く事もあり。偖(さて)また神の罰なる火災も、天狗に命ぜられて発するよしなり」

○問ふて云はく、「立山は仏法の山なる故、天狗住まずとあり。叡山は伝教大

師開山なれど、横川(よかわ)には昔より天狗所と世俗に申し伝へあり。此の儀

いかが。また立山に鬼の居るよし認めあり。右鬼はいか様なる形の物にや」

寅吉云はく、「我が師などは、仏法を嫌はるゝなり。世間にては、押し込めて天狗と申す故、暫く天狗と申せども、実には浅間山に神代より今に居らるゝ神人にて候。天狗に仏法を悪(きら)ふと、好むと二様あり。仏法を好む天狗は、何所(どこ)の山にも居る事なり。仏法を悪ふ天狗は、一向仏法ばかりの山をば嫌ふよしなり。然れども、是は師に聞きたる事にはあらず。同僚左司馬に聞きたる故、しかとしたる事にはあらざるなり。偖(さて)鬼といふ物の形、種々にて一様ならず。牛頭、馬頭の形なるも、天狗の形なるもあり。立山に住むと云ふ鬼は知らざれども、山々また空中にても見たる事度々あり」

○問ふて云はく、「赤坂辺りの酒屋にて、半切桶を鞍馬山の大餅搗きに借られ

たる由を聞きたり。此の事虚実いかが」

寅吉云はく、「其は山々の神仙界、天狗界ともに、餅つく事も、酒を造る事も、現世の如くする事なれば、此の事一向に虚事とは云ひ難く、人間の諸道具をかり遣ふといふ事も、時々彼の界(さかい)にて有る事なり」

四月十九日物語

製薬の法は、三十味ばかり有り。是れにて足るとぞ。胡羅服(にんじん)の作り方は、まづネンジンの種を瘦地の水気少なき所に植ゑれば、いぢけて小さく生える。根も小さし。然れど小さき形に実はなる。其を取りて、翌年に蕃椒(とうがらし)の粉を、干鰯(ほしか)の粉に合せて種にまぶし、深さ七寸計りの筥に、砂を幾度も洗ひて土気を去り、きらずと合せて筥に入れて、其れに右の種を植ゑて日向に出せば、漸々にして生える。其の時日かげに置きてそだつ。太り過ぎれば、根に蕃椒の粉をふりかけて、水気をへらす。然すれば茎、葉も根も痩せて育つ。心の立つ時は、つめざるなり。此のネンジンは、大人参よりも功勝れたり。

○三つ葉芹の根を用ふ作り方。右の如く植ゑて日にあてゝ育つるなり。しつの

薬に、此の粉と硫黄と煮て付け用ふるなり。(小豆の粉)

○烏瓜の作り方右に同じ。

○目薬、やけど、淋病、せうかち(消渇)

○きちがひ茄子の作り方、右に同じ。根を用ふとぞ。柿汁に漬けて用ふ。又粉

にして用ふ。金瘡(きんそう)、腫物また刀、針の先に付ければ痛まず。

○大黄の作り方右に同じ。

何にも用ふ。

○馬糞石(ばふんせき)とれいしの実と皮と粉にして(馬ふむ石計りも)、ひまし油に

てねり、土に久しくいけて、瘡の薬に付け用ふ妙薬なり。

○鯉、鮒を清水に養ひて、よく泥を吐かせ、びいどろの器に入れて、よく口を

して、廻りに紙を張り、しつくひにて塗り、土中に埋めて十年ばかり置きて、

取出し真綿に包み、日蔭に干して粉になし、血の道の薬となる。目薬にも用ふ。

末(こな)にして付ける。

○鮑(あわび)の背に付きたる![]() 斯くの如き形の貝の身をすりて、眼病に妙な

斯くの如き形の貝の身をすりて、眼病に妙な

り。

○蜥蜴(とかげ)を干して朝鮮朝顔に交へ、粉にして飯にてねり、腐り薬に用ふ。

又蜥蜴を少しばかり、吐き薬に用ふことあり。此は毒を呑み、又食滞したる時

なり。

○松脂を筥に入れても、只にても土に埋める。○これは腫物の薬に粉にして付

ける。

○脈を診する事なしといふ。

○痣(あざ)、たむしの薬は、朝鮮朝顔の末(こな)を糠の油にて、とき付ければ

忽ちに癒る。

○師説に、人は凡て吾より古をなす心に成りて、細工なり何なりとも考へて、

作り出だすべし。何某はかゝる事を得たり。其は彼の人ぎりの事なりと思ふは

宜しからず。我も工夫して其の通りを為むとすれば、出来ぬ事なし。

○忍術法は「浅間道中物語」赤裸なる、女人の像の髪をかぶり、股をひらきて、陰

門を出し、中腰にて□骨の所に手をあてゝ立ちたる像を椿の木にて刻み、此を

本尊として、其の祭り方は、右像を糞壺に逆さまに数日つけて取出し、骸骨に

女の月水を入れて、其を手にて頻りにぬりて、ウンタラタサフランと唱へて祈

る。忍術のみならず、種々の邪術出来ると云ふ。

○蛇の腹を桑枝にて、さか様に撫づれば足を出す。

○風鳥は足なくても、尾をまきてとまる胸にて、土にすり居て虫を拾ひ食ふも

のなり。

○杉の葉ぞめは緑礬にてにてかへす。

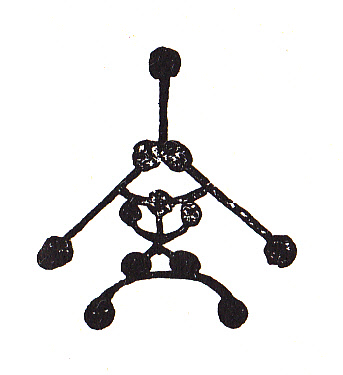

○感通台と云ふもの有り。此は碁盤の如く、堅き木にて筥を作り、足は碁盤の

足の如く、四つにて(※)びいどろの所に水油を入れたり。さて筥の中に、

小さき琴あり。筥の一方に(肱)鉄ありて、右手にて其を廻せば、中なる琴鳴る。

琴の製法ならし方は云々

※

感通台の図 (引用者注:図なし)

さて松、杉、柏、楠、橿、槻(つき)の木などの類ひの老木の、我が彼の台に上

りて座したる丈(たけ)の所より、鉄の鎖を引きて左手にて持ち、右手にて彼の

ねぢを廻しつゝ、目をとぢて考ふべき筋を考へ、祈るべき筋を祈り念じて居る。

著(き)ものなど筥より下に付けては悪し。又ねぢを人に廻させては悪し。師の

此の事をせられし時、吾「そのねぢを廻すべきか」と云ひしかば、「人が廻し

ては益なし」と云はれたり。世の諺に逆様になりて考へても知れぬ、など云ふ

こと有り。「此は昔ありし事にて、神世に難儀を考ふるには、左手のみを地に

つきて、逆様に成りて考へたる事ありしが、其は容易に成りがたき業ゆゑに、

其の理を以て作れる器なり」と、師説なり。また師言に、「凡て世の諺に云ふ

事は、多くもと有りし事なり。然れば其の諺より思ひおこして、古のわざを考

ふれば、遂には知らるゝ物なり」と云はれき。

○玉の作り方は、まづ寒水石(かんすいせき)の透きとほる計りよき所を択びて、

極々細末となしたるを、なほ細かにえらぶには、ふるひにては猶粗し。故にも

み革の袋に納れ、其の袋をまたなめし革の袋に入れて、叩く時は、細末の粉、

もみ革の袋をとほりて、なめし革の袋に溜まる。これ極末なり。此の末に朱、

紺青、緑青、何によらず、色々の岩絵具の、革袋に入れてふるひ出したる極末

を、色よきほどに交へて、麩糊(ふのり)にてねり、思ふまにまに形を作りて、

丸玉などは轆轤(ろくろ)の先へ松脂を付けて形を丸く直し、磨く仕方は木に玉

ほどの穴を掘りてさしこみ、たわしの様なる物に、何か白き粉を付けて磨くな

り。(ルリ色には、袂くその如きものを入れる。)

○麩糊の製は、生麩に胡麻油を二三度引きて、日に干したつればもちの如くな

る。これにてねるなり。

○薙刀(なぎなた)は大抵此方の形なるが、長さは、柄は細く、鍔はチヤンチヤン

と鳴る如く付ける。柄の尻は、子供のおしやぶりと云ふ物の如き玉を付けて、

其の玉を右手の掌にあてゝ廻る様に仕掛けたり。手法四十八手あり。切りどめ

と云ふ法を手練すれば、自由に遣へる物なり。其の法は云々、

○佐備剣の法(また三備剣ともいふ。)其の形は(※)此くの如くにて少か反(そり)

あり。裡に透き取りて、へこみあり。此は突き通して切る物にて、此をまた矛

とも云ふなり。先づ遣ひ方は云々、

※

○鎧、甲の製法「楯の法」

〔此処一行欠〕

○国開きの祭は、神壇を四段に構へ、例の如く左右に竹を立て、しめを引き、

根こぢの榊にゆふを付けたるを、真中に立て、師は例の装束にて、供物を調へ、

第一段に幣三本、第二段に五本、第三段に三本、図の如く大小に作りて立てる。

これ神のより給ふ御霊代(みたましろ)なり。

さて神おろしすみて、第四段に供物をそなへ、畢りて祈願をなし、傍らに退き

管座に坐せば、図の如く白と赤との、雞の装束したる、両人出でて神前に一揖

(いちゆう)し、左右に分かりて、羽ばたき雞声をなし、雞の蹴り相ひをなす。や

ゝしばし蹴り相ひたる程に、図の如く装束したる、(眉白く鼻高く、髪をたれ、太刀を

はき、矛をもち、はちまきあり。括(くく)り袴、赤衣、履をはく。)蹴り相ふ中に入れば、左

右に分かる。其の時しばらく矛をまはし舞ひて傍らに立居れば、次々に神楽舞

十二三番あり。神楽畢りて、後に猿田彦入り、次に雞人時を造る声を為して入

る。これ畢りなり。

○天神待ちとて、手跡を能く書かむと為るには、月毎の廿四日に天神に供物、

御酒をそなへ、夜になりて神前に机を直し、一心に天神手を上げて給へと祈り

つゝ手習ふべし。一心通れば感応ありて、束帯白髪の神の、眷属多く連れたる

が、机前に現はれ給ひ、両三字の筆法を教へらる。夫れより抜群の手跡と成る

と云ふ。

○書法 鉄筆、長筆を用ふ。実に書き悪(にく)きものなり。体を板ばさみにし

てきめる。

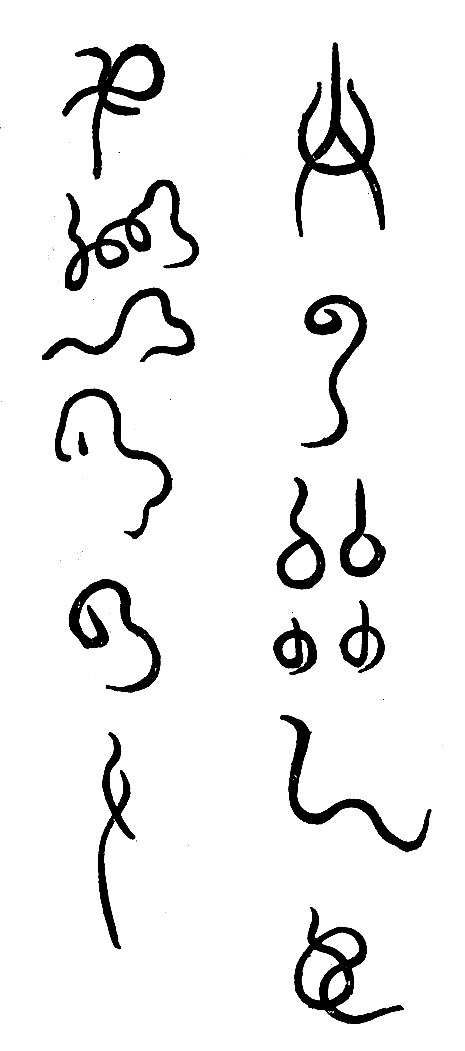

○飛白の書法は、刷毛にて四十七字を書きて与ふ。これ仮字音の字なり。我も

習ひたれど、ただ十二字ならで覚え居らず。

○鉄炮の打ちかた弓の射かた、〔二行欠〕

○飢饉に地主祭とて、蟇(がま)を祭るべしとぞ。凡て田畠の作物あしきを、此

の祭をする物とぞ。地主は蟇なりと云ふ。

○目の療治〔以下三行欠〕

○草鞋をうら返しに履きて行ふ法あり。

○大勢と共に小石宮などに入る事あり。

○師説に神世に、モヽと云へるは梅の事なり。梅より李(すもも)が分かり、李

より桃がわかれたり。梅の枝の、これがほしいと思ふ枝を、切り取りて魔除け

になる。一心をこむれば人の首も切れる。

○かやつり草をりもの〔二行欠〕

○蟇目(ひきめ)して神を招き奉る法。弓をさかさに引く。

○神楽殿は十二軒一町四方に作る。

○仏像の白(びゃく)□(毫(ごう))に赤猫の血を塗る。

○身延の奥院は阿弥陀なり。(道雄云□□□□に、身延の阿弥陀は、後ろ向きなりと云へり。)

○阿部郡□利介咄し、荏原郡エハラの郷の者なり。(西方村の者なり。)

○竜爪山(りゅうそうざん)に、竜爪(蔵)権現といふ神あり。此は元禄以前は小社

にて有りけるが、(「三月十七日に鉄炮祭といふあり、五百挺も集まる、虚空(そら)を見て放す」)

元禄年中に、大いに荒びて、御林なる故に大社となる。神主四人あり、滝大和、

滝摂津、望月何某、滝紀伊守といふ。此の山奥にてはやしを聞く。(笛、太鼓、鉦、

三味線、鈴)此の山の続き脇に、黒川滝の山にて、(険山なり)鹿をうち損なふ。治

郎八と共なり。此の時軍配団扇の紋付きたる大鹿を打ち損なふ。後に四寸角の

柱の、三丈計り上に御幣の在るを見る。是れより治郎八猟をやめたりとぞ。(治

郎八は、五十余の男なり。)

○此の山より七八里奥に、千丈ガ嶽に宿りて、二車程の大屎を見る。篶竹(く

ろだけ)を立てたり。足あと二尺余り有り。源右衛門といふ者と共に見る。

臭み草木の蒸したる匂ひなり。

○千丈ガ嶽の脇にて、天狗の林の梢にて五六人喧嘩したるを聞けり。毛を拾へ

り。白赤く太く柔らかなり。夥しく落ちてありけり。木の枝わりわり落ちたり。

○竜爪山にて、木くもりて日見えず、託して帰る。後に源右衛門といふ者、其

所へ行きて、曇りへ鉄炮を打ちかけ、先をちぎり採られたり。

○同所の杉門前にて一丈余りの人に逢ふ。

○江尻の町近き小柴(おしば)の森と云ふ所の、木の上に立ちて、手火を灯した

る人を見る。身の丈七尺計りあり。顔は見ず。手火の長さ八尺ばかりあり。逆

手に持ちたり。

○駿府材木町の伊三郎と云ふ者、阿部(安倍)川にて鮎を釣りたるを、総髪の人

に十六疋貸す。然るに其の人、其の夜の内に、荒川の鮎を持ち来て帰す。一時

の間あり。

○三枚がたうちと云ふは、肩骨を左右どちらにても□□□□土佐にてセリワキ

と云ふ。此は肩を打つ事なり。何にても獣此所を打たれては死す。

○山犬と狼との別(山犬は水かきなし。狼は水かきあり強し。)

○雞の塒(ねぐら)に、蛇付きて玉子を取るに、樒(しきみ)を玉子と共に呑ますれ

ば、死するなり。

○雞に鼬つきて、玉子を取るに、瓢を釣り置けば来たらず。小児に千なり瓢を

さげさすれば、怪我せず。口穴を明けてはきかず。

○昆布を人形に切り、名を書きて井に入るれば、人影出る。

○昆布を人形に切りて、名、年を書き、針を指して座に敷けば、骨を病むなり。

○蟇、蛭(ひる)、数の子、

○瘧(おこり)に常山(じょうざん)、檳榔(びんろう)、烏梅(うばい)を入れ、夜露に

あてゝ、

○疫神を隣へ投げる。

○鳥の手足と成る。

○猫の祟り。

○鼹鼠(もぐらもち)の生血、疱瘡の山をあげる。

○葡萄は水を見ればよくそだち、実も多くなる。藤、柳なども水を見ればそだ

つ物なり。

○藤の芽また実を食ひて、水を飲み水を見れば吐く。

○松の苔を餅に為たるに、米粉を少し入れる。

○杉の葉ぞめは、杉の葉を煎じつめて染め明礬にてかへす。

○ホロの事、

○阿部(安倍)郡下村の山に、福成大明神あり。此所にて時々楽を聞く。又こゝ

にて太鼓を拾へる者あり。三輪郷なり。

○粥占は荏原郡三穂社に、正月十五日に有り。益津(ましづ)郡ナベの社にも、

正月十三日にあり。当時当目の虚空蔵といふ。

○阿部(安倍)郡行翁山に岩屋あり。「芸園日抄に天狗の事あり」

○深山に入りて山神に山を借りる事![]() 此くの如く柱を四角に立てゝ布を張る。

此くの如く柱を四角に立てゝ布を張る。

又しめにても、

○天真院殿は紀州御さとなり。ヤンチヤン女これに勤むとぞ。

○山人の褌のこと、

○相模の大山不動前の、上総屋と云ふが女房、今より二十年計り以前に、水中

に五七年住みて帰れり。物語り長し。

○近江国日野さらしや久二郎、

○費長房(ひちょうぼう)がこと神仙通鑑また増補夷堅志(いけんし)廿七巻に見ゆ。

○なわを遣ふこと、

○信濃国水内(みのち)郡南山中聖山(ひじりやま)聖新田と号す。古代より聖権現

の宮あり。

○松平甲斐守殿家来の女六歳の時より行き、十四歳にて帰る。松岡清助親類を

髪を生やし○木ヲレ○清助門人何某へ片付く後に祈祷きかず○上総にも女にて

連れられたるあり。

○細川長門守殿内岸小平治七十三、元は在所詰なり、夫婦とも長楽寺知人なり。

○大聖寺(だいしょうじ)の国者(くにもの)に金玉の事いへる。

○御花御用の隠居、長者町一町目岸本へ行きたるわけ、

○上野町看板かき、

○井口の小僧ことし廿歳が神かくしになる。寅と兄弟分、

○二ふしの竹に含める声の色八千々を伝ふ。山人の笛□やしろ、

○木の葉、笹の葉を塩に漬けて織る。榎の葉がいつち宜し。

○カヤツリ草の織物、縫ひかた、鼻緒の如し。

○矢花のとらと云ふもの、狸を退治す。深屋のわきなり。

○両神主大隅河内、是は追分の諏訪の神主なり。

○クツカケ(沓掛)八幡神主堀籠権正、

○宝性寺真言クツカケ別当、

○小室の岩屋より千尺滝(せんがたき)の岩屋へ異人、

○治郎吉あとつぎ、佐久郡今井より出ばり、治介といふ。

○筑波郡狢打村名主に時をうつかめあり。

時の果物 鉄棒一本 かなとこ一丁

こんぶ 鉄槌一丁 やすり

あさ 石台一つ こうばし

もみ切三尺斗(ばかり) 焼小手一丁

ほうせう はさみ一

にしの内 たちほう丁一

たがね(ヌク料)

○鹿鳥食物を運ぶ。稲をこきて持ち来たる。毛色金色に白し。

○鹿が川うその如く魚をとる。

○雉の腸を塩に漬けて、ビイドロ玉に入れて、鏡をいくつも建てゝ筥に入れ光

らす。穴一つあり。

○月夜木は十町ほども見ゆる物なり。![]() カントウ

カントウ

○神国の人を見知らぬ犬ならば、この日本に居るはづはなし。これは犬除けな

り。

○馬頭の骸骨の目に豆をうゑ、其の豆をとりて焼けば、人々馬の顔に見ゆる。

○はく虫にて骸骨をかき、た□□「たわら、たにし、たわし」を三つ付けて、闇き隅

に置けば、髑髏に見ゆる。

○莨(おめきぐさ)に狼の屎と、いちぢくの葉と、かまゑびの葉と合せて字を書

く。

○思ふ事を夢に見せる法は、著物(きもの)を逆に引き返し著(き)て念じて寝る

なり。

○寒中の蚯蚓(みみず)を干して、灯火にともせば、人の頭長く見ゆる。

○産の穢血を小撚(こより)によりて紙燭として、馬の草鞋を紙に包み、骸骨に

見ゆる。

○声無くて人を召び出す法は、蟇の背を割りて墨を入れ、四辻に埋め置きて、

日を経て取出し、其の墨にて呼び出さむと思ふ人の名を書きて張り置けば、う

かうかと出づるなり。

〔此処原本二頁空白〕

○風神、幣切りやう伝へ、

東方に向かひ気を呑み、折りかたの時は、別して息つかずに、風神の御名を唱

へ、折り畢へて其の息を吹きかくべし。尤も人の見ざる様にすべし。

火神は御形に火の形あり。

金神、

水神、御形細く末大きく、

土神、ますます細く、末ますます大きなり。

旱には五柱の神、並びに竜神、雷神を祈り、水を備へ、其の水をまき祈るべし。

右辰年十二月廿七日伝受

○雨乞ひの歌

天の川苗代水にせき下せ、世に水分(みくまり)の神ならば神

古の人も人なり我も人、我が祈る雨も降らせ給ひね

天津神(あまつかみ)国津御神(くにつみかみ)のもれ落ちず、聞こし給はね雨の祈りを

この見ゆる雲ほびこりてとの曇り、雨も降らぬか心たらひに

天津水仰ぎてぞ待つ神の道、世の人に知れと祈る心に

神の道思ふ心のやるせなく、しひてぞ祈る雨を賜はね

天津水あふぎて祈る玉くしげ、二つなく神を仰ぐ心に

平田大角 篤胤![]()

越谷降臨の記

三月廿二日寅吉事、暮六ッ時ころより、奥の間の床の前にふし候ひて、何か少しづつもの申すゆゑに、「何事か」と問へば、「先日より痳疾の様子にて困り候」と申す。今日は七ッ半時ころ、「甘茶を給ひたし」とて煎じさせ、沢山に飲みたれば、それゆゑ心もち悪しく成り候にやと心得て、いつもの通り菰(こも)しき、「寅吉々々」と起して菰の上へつれ行きて、少し休ませ置き候へば、又何か申すゆゑ折瀬、おかね、善次郎共に心身を清め、そばへ行き伺ひ居り候に、暫くの間は口の内にて、ひくゝ物申して分かり兼ねたるが、段々に声高くなり、夫れよりおゆう、篤利も身を清め、側へ参り居り候所、「これほどに神の道を弘めやうと思ふて、其の為に行をなし、其の行に疲れたる所へ付け込み、悩ませると云ふは、ふとどきなやつ」と仰せられ、大きに御立腹の御様子にて、「たとへ大勢にて引込み候とも、中々引込ませぬふとどきなやつ」と、押返し押返し御叱り遊ばされ、「神の道を弘めずに置くべきや。久伊豆様もこゝに御出でなさる」と、いく度も仰せられ(久伊豆様と申すは、越谷宿の産土神におはしまし候)益々御立腹ゆゑ、皆々心付き、是は寅吉をなやませる枉神(まがかみ)の来たり候ゆゑと思ひ、折瀬申すやう、「恐れ多く候へども、御伺ひ申したき事御座候」と申し候へば、「誰なるや」と御尋ね遊ばさる。「平田大角の妻に御座候。先ほどより殊の外御立腹遊ばされ候は、如何の御事に御座候や」と申し候へば、「枉神の来たれること、一人二人ならば、いづれとも成れども、百人ほども是れへ参りて、寅吉を悩ませる。既に大角にも、久しきあとに疫病をやませたる、不届きなやつ」と仰せられ候。「然れば寅吉の苦をのかせますには、如何いたし候が宜敷き」と伺ひ候へば、「夫は此方よきやうに致すから、かまはぬがよい」と仰せあり。又伺ひ候には、「あなた様は寅吉の先生様に入らせ候や」と申し上げ候へば、「あいあい」と御答遊ばしたるに、皆恐れ入り頭上がり候者一人も無く、有り難く存じ奉り候ひて、信心いたし居り候へば、「久伊豆様はもはや御帰りなされまし」と仰せられ、夫れより久伊豆様は御帰りの御様子と存じ皆々畏まり居り、又少し過ぎて、「さあ枉神ども帰れ帰れ」と仰せられ候へば、皆帰り候様子、後に枉神ひとり残り候にや、「われはふとどきなやつ。其の分に指し置きがたく、此方の法通りに行ふべし」と、御意遊ばされ、枉神立たむと為るに、「まてまて」と三声御かけ遊ばされ、「誠にふとどきなやつぞ。明日八ッ時迄に浅間山へ出づべし。法通りに行ふ」と仰せられ、御声高く甚(いと)御立腹の御様子、畏き事に候へども、御姿を拝し候心ちにて、皆ぞつと致し身の毛竪ち、有りがたく恐ろしく、覚え候。少しすぎ折瀬「御願ひ申したき事御座候」と申す。「何なり」と仰せらる。「是れに居り候母久しく病気にて困り申し候。いつごろ治り候や、御伺ひ申し上げたく」と申し候へば、「暫くまて」と仰せられ、「一寸いつてこい」と、御使ひを御出し遊ばされ、少し過ぎて使ひの者帰り候様子にて、「此の病気むづかしく、秋にもなつたならば、よからうが長い」と仰せられ候。「大角が事大恩を受け候者ゆゑ、少しも早く全快御願ひ申し上ぐる」と申し候へば、「随分よくして遣はす」と仰せられ、「大角も神の道を弘めたく思ひ居るところ、とかく枉神大勢じやまを致す。二三日あんばいがわるく、臥せる程でもないが、ずいぶん側よりも気を付けるがよい」と仰せられ、誠に有り難き御詞に恐れ入り奉り候。「寅吉は此の節何事もないか」と仰せられたるに、「先日より痳病にてこまり申し候。子供ゆゑ今日に成りて甘茶がよいと申すまゝ、早速煎じ飲ませ候」と申す。「それには一日に麦六合程食べさせるがよい。併し寅吉は麦が嫌ひだが、むりに給(た)べさせるがよい。麦は七合にてもよい。先頃より寅吉気をふさぎ居るは、まが神のわざ」と仰せられ、「随分気を付くべし。もう外に用事はなきや」と仰せらる。「長右衛門養子の事、如何いたし候はむ」と伺ひ候へば、「北の方よりの相談は宜敷くない。一二年待つべし。何れ東の方より他人が宣ひ」と仰せられ、「寅吉給(た)べもの書付くべし。麦・粟・稗・青物・川肴・葛砂糖(くずざとう)よろしい。寅吉が行もしてもしないでも宜いが、少しの訣にてさせるから、病気の内は蒲団を敷いても宜い。さらば立ちませう」と仰せられて、又御立ち帰り遊ばされ、「夫れに居るちいさいは何と云ふ」と御尋ね、「是れは善次郎と申します」と申す。「殊により煩ひ候間、めし一日に一杯ひかへ、夫れだけかるき物を遣はすが宜しい。奉公は冬に成りて遣はすがよい。其の内は親類へ遣はしたり、何かして置くがよい」。「本屋は如何に候はむ」と申し候へば、「随分さいさき宜き所へ遣はすべし。もうそれで何もよいか」と仰せられ候へども、指しあたり心付きもなく、皆々恐れ入り御伺ひも致さず候所、「もう立ちます。又いつもの通り、寅吉に酒を吹き飲ませよ」と仰せられ、神様は御帰り遊ばされ候。さてさて有り難き御事、御後にてはあれのこれのと思ひ出し、誠に御残り多く存じ奉り候御事に御座候」

〔此処原本一頁空白〕

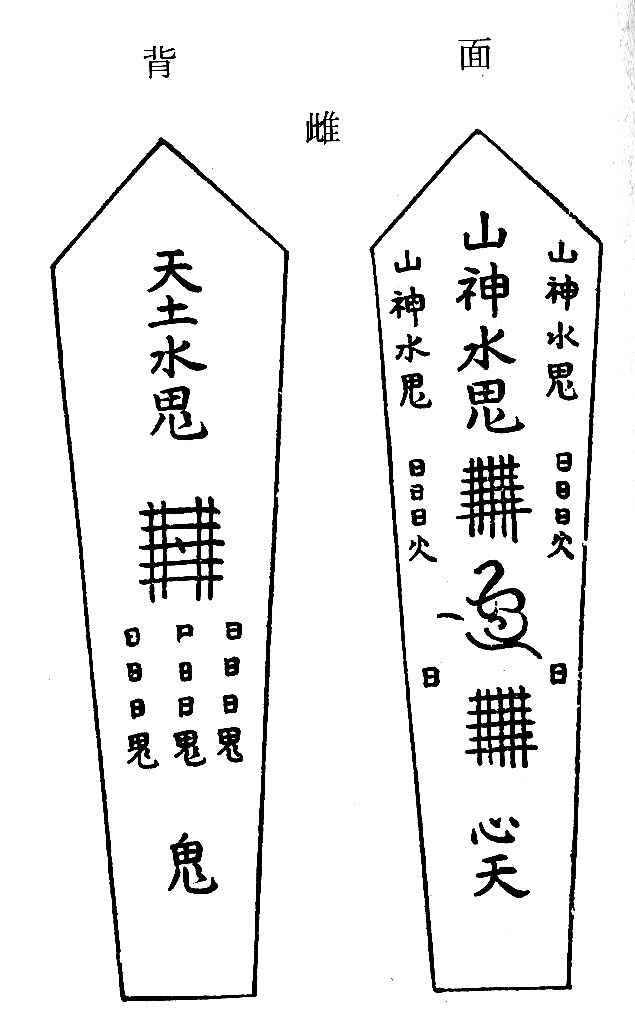

慶長中大樹公御狩の時、鶴羽に在りし文字とて、怪我除けの由にて、![]() 、「一に、

、「一に、![]() 、但し守り札の板形を写す」かくの如き四字を記して守りとす。寅吉云はく、「此れ仙人の常に謡ふ、符字の如き物の中に有る文字なり」

、但し守り札の板形を写す」かくの如き四字を記して守りとす。寅吉云はく、「此れ仙人の常に謡ふ、符字の如き物の中に有る文字なり」

寅吉云はく、「仙骨の人の常にうたふ符字の如き物の中に有りしを見たり。ジヤク、コウ、ジヤウ、カウと云ふ様に聞きたれど、能くは知らず」

筑波山は日に三度、夜に三度けしき変る。男体山に雲少しかゝれば雨降る。毎年五月一月(ひとつき)は薄曇(雲)たえず。

同山は天地開闢の山といふ。男体は伊邪那伎命(いざなぎのみこと)、女体は伊邪那美命(いざなみのみこと)を祭る。男体山に日の外宮といふあり。人々常に神を信ずる者は、死して此所に生まる。後又人にも生まる。女体山に夫婦木と云ふ杉三本あり。此の木の有るところ六所といふに近し。石地蔵あり。

鹿島の神庫に、甕槌神(みかづちのかみ)の鬼頭を射貫きし跡とて、其の鬼頭に矢の通りしといふ、黒き春慶の如く塗りしほかい(外居・行器)の如き物の中に入れたるあり。其の蓋の所少しひびわれし所より透し見るに矢見ゆ。

高さ二尺斗

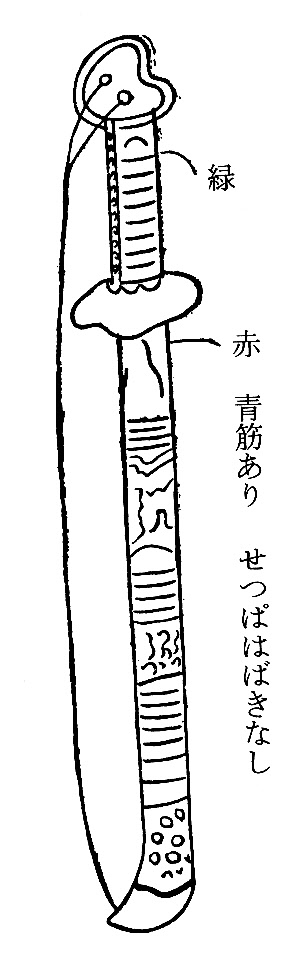

寿命を祈るに、宵の明星イハサクノ神と拝す。あけの明星ネサクノ神とも共に拝す。常に師の帯せる剣の身

上に出でし剣の図なり

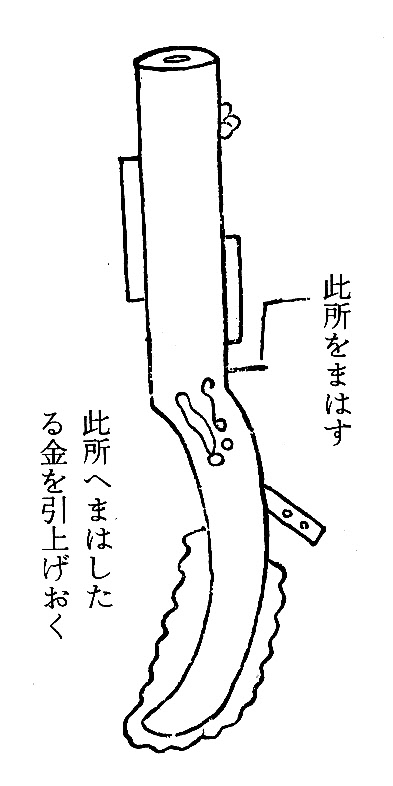

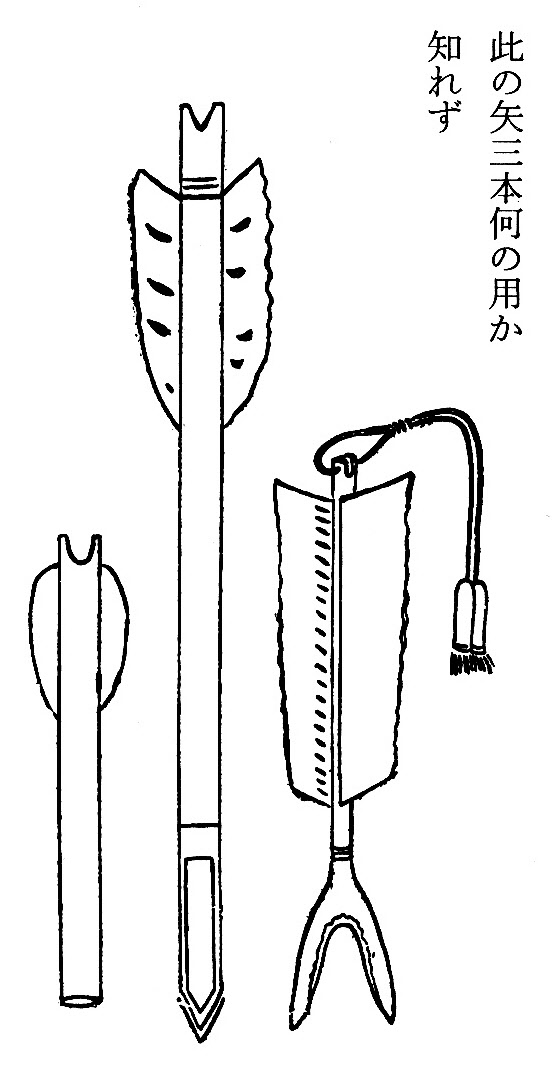

彼の界にて打つ鉄炮は、火焔硝用ひる事なし。風をこめて、打ちて音もせぬなり。其の図

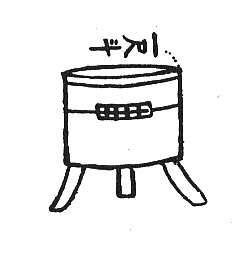

神仙界師の湯湧かす器

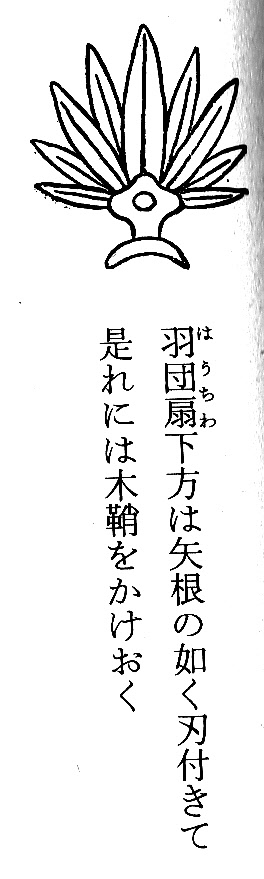

右羽扇、剣、バンクツ、シヨタンの四種、実には我が拝謁せる神仙の持ちたまへる物なるを、我は現に云ひがたき故ありて云はざりしなり。記者の誤りなり。

天狗の障碍を為すに、避ける為に焼く薫方あり。薫陸(くんりく)、白旦(びゃくたん)、樒の葉、三味殊に忌み嫌ふなり。

右の木剣二振を常に所持すれば、災難等なし。又狐附き等は立ち所に落つ。

此は岩間山の使者等の、人間(じんかん)に出でて加持行に験(しるし)ある故に、

思ひ付きて神仙の花押を書き加へたる物なり。

寅吉の書きし符字、自ら心用ひて刻しめたる

右の札は、鹿島神庫に有る所の板木を、師の借り来たりて岩間山にて摺れるなり。百枚ばかりも下山の時持ち下りしに、残り少なくなりし故に、翻刻せむ事を思ふと云へば、木を与へしかば、自ら彫刻せり。此の札の名は矢大臣とぞ云へる。

今思へば鹿島の事ぶれの配り札なるを、岩間の使者の中に、本事ぶれなりし者の化(うつ)れるが有りて、其の板木を、神庫のを借り来たれる由いへる故に、実と思ひしなり。実は我が過ちなり。

文政三年庚辰の冬かみな月九日 山崎美成

右平児代答本文並頭書共令清書畢

文政六癸未年三月 平篤胤![]()

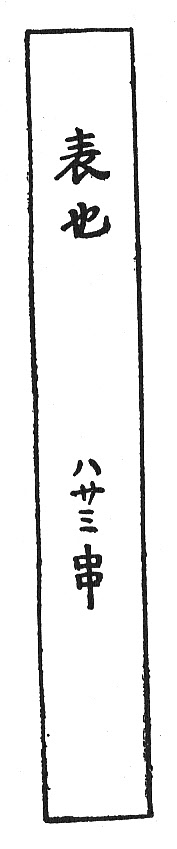

御守

御守

此は寅吉の書なれど何か知れず

これも同人の書なれど知れず

剣の図 鉄弓の図

鉄弓の図 この幣をもて祈る

この幣をもて祈る

半弓なりとぞ ときは邪正ともに

弦は常の如し 成就せずと云ふこ

となしといふ

○祈りを為る神前に立てたる刀、おのれと抜けて魔を切り人を切るには、まづ

人の命と書きて、生きながら土に埋め、霊の頭に上れる時、刀を頭に指し立て

ゝ土をかけ、よく祭りて後に掘り出だして、刀をとり用ふ。

○識神(しきじん)を使ふほど、よき事はなし。

○学文にても何にても、其の事にくるしめる人の魂を祭りて、験(しるし)大い

にあり。霊代(たましろ)には其の人の死にたる時の状を、違へず作りて祭る。

又墓所の土を取りても祭るべし。

『仙境異聞』(上)三之巻 終